三菱総研DCSってこんな会社!

同社は1970年に三菱銀行(現・三菱UFJ銀行)のコンピュータ受託計算部門から分離独立する形で設立しました。2004年からは三菱総合研究所グループの中核企業として、シンクタンク・コンサルティングからIT実装を通じ、お客様や社会の課題解決に貢献しています。

同社の特徴は、豊富な実績で培ったシステム開発力を生かし、ITソリューション・サービスを提供していることです。従来の金融分野に加え、製造や流通、電力などの産業分野においても、DXやテクノロジーを生かしたシステム構築やソリューションの拡充に取り組んでいます。AIをはじめとした技術発展がめまぐるしい時代において、「ITで便利と感動を作り、お客様と社会に真に貢献する企業」を目指しています。

※文中の役職及び部署名は、取材時点の情報(2024年10月)です。

新たな領域に足を踏み入れる企業へ

2024年、新たなコーポレートブランドメッセージ「日常とビジネスに新しいカタチを。」を掲げました。このメッセージには、従来のビジネスフィールドを広げ、次のステージへ挑戦する私たちの決意が込められています。

「日常とビジネス」には、お客様の日常にまで視野を広げ、従来のビジネス以外の領域や業界全体の課題を能動的に捉え、新しい領域に挑戦していこうという想いを込めました。「新しいカタチを。」は、従来のサービスやシステム構築にとらわれない発想でアイデアや仕組みを生み出していくことを表現しています。

多様な人材の力を結集する

弊社は金融・決済系のシステム開発業務を多く担当しています。銀行系のシステムは、安定的で高品質なサービス提供が特に重要なので、組織として安定志向・保守的になりがちです。しかし、変化の激しい今、既存の業務を守るだけでは企業の成長は難しく、新たな技術や手法を取り入れ、柔軟に対応する力が求められます。そのためには、多様な人材の力を結集し、最大限に発揮する必要があります。だからこそ、DE&Iの推進を通して成長できる組織を目指しているのです。

DE&I推進部を新設

2024年10月、人事本部内に「DE&I推進部」を新設し、会社全体でダイバーシティ推進に真剣に取り組む意思を示しました。今後は同部が中心となり、DE&Iが完全に浸透した組織風土を目指し、さまざまな施策を通して実現していきます。

多様な人々が協働するには、互いの認識を共有し、理解し合う努力が必要です。そのためには、フラットなコミュニケーションの土壌づくりが大切で、部門間で意見が言いにくかったり、情報共有が滞ったりしない組織を目指します。その一環として、私自身が普段から取り組んでいるのは、「CEOチャンネル」などを通じた社員とのコミュニケーションです。私の行動や考え方、時にはミーティングや出張の様子などを文章と写真で全社員に共有しています。これをきっかけに声をかけてくれる社員もたくさんいます。

今後もフラットで公平な環境を整え、社員が実力を発揮できる組織の土台を築いていきます。その取り組み一つひとつが多様な人材の採用や成長を促し、企業価値の最大化につながると信じています。

新設「DE&I推進部」が目指す

ダイバーシティ

社員が能力を発揮できる

環境を目指す

私は新卒で三菱総研DCSに入社し、金融事業領域でキャリアを積んできました。2020年には開発部門を離れて、各事業部の戦略を統括する部署で統括部長を拝命し、その後営業部長として2年間勤務。その後は金融決済部門の企画部長として、中期経営計画の初年度を担当する役割を担いました。

金融・決済部門は全社員の約6割が所属する巨大部門で、企画部長時代には多くの社員と連携する機会を持ちました。加えて、他部門との連携を意識的に深めることで、社内で幅広い人脈を形成しました。こうした経験を経て、2024年10月から人事本部長兼DE&I推進部長を務めています。

当社ではDE&I推進部が設立される以前から、女性活躍や障がい者雇用など、ダイバーシティに関する取り組みを段階的に進めていました。会社が新しい挑戦を促す組織風土の醸成を目指し、新たなパーパスを掲げて変革を進める中で、DE&I推進部はそのシンボル的な役割を期待されています。

私たちが目指すのは、ただ多様性を受け入れるのでなく、社員が能力を発揮しやすい環境を整えることです。特に、これまで個別に進めてきた女性活躍や障がい者雇用などの取り組みを統括し、より戦略的に推進しています。

新設部署として、

なんでもやってみる

DE&I推進部でまず取り組んだのは、多様性を受け入れる意識を育む活動です。例えば、役員や部長を対象に実施したダイバーシティマネジメント研修では、DE&Iへの理解を深め、自身のアンコンシャスバイアスを認識し、当部の活動に対しポジティブなイメージを持ってもらうことを目的としています。

また、推進部が発足する前から「女性活躍推進」に力を入れており、育児休暇や短時間勤務制度の整備だけでなく、厚生労働省認定の「プラチナくるみん認定」や「えるぼし認定」も取得してきました。

さらに、さまざまな世代の社員が参加する社内ネットワーク構築を計画し、制度改革につながる意見収集や分析を進めています。これらは、企画部長時代に実施していたカジュアルなオフ会形式の交流会を発展させたものです。

この形式を基盤とし、さらに幅広い活動を展開したいと考えています。例えば、20代、30代、40代以上といった各世代の女性社員をつなぐ仕組みを整え、意見交換や情報共有の場を提供したいと考えています。部署を越えて、相談できる相手を見つけるネットワーク活動を目指しています。

女性同士に限らず、多様な背景を持つメンバーが参加する職場ディスカッションも計画しています。この場では、自由に意見を交わし、出された意見を制度に反映しながら、新しい制度のヒントを探ることを目的としています。

また当社の既存の制度として、「なでしこサポート制度」の利用促進にも力を入れています。この制度は育児経験者や男性を含む8名のメンターが登録され、キャリア形成や家庭と仕事の両立に悩む社員をサポートするために設立されました。とても良い制度なのですが、現状は活用が活性化されていないので、利用者が気軽に相談しやすいよう、制度の周知や利用方法の改善など、時代に合った仕組みへの再整備を進めています。

障がい者の方にコア業務を任せる

これまでの障がい者雇用は、主にマッサージルームの運営や郵便物の社内集配業務など、特定の役割を中心とした雇用で成果を挙げてきました。これらも重要ですが、DE&I推進部の設立後はさらに踏み込んで、障がい者の方にも当社のコア業務に従事できる環境を整えることに注力していきます。

そこで早速、2024年10月から計5名の障がい者の方がコア業務への従事を開始しました。まずは一人ひとりの特性や配慮事項を丁寧に確認し、その上で適切な指示を出すことで、それぞれが能力を発揮できる環境を実現しています。その結果、全社的に業務効率の向上やケアレスミスの減少といった副次的効果も期待しています。

また、これらの取り組みを支える中心人物として、社会福祉士の資格を持つスタッフが活躍しています。彼は障がい者採用や支援の現場で豊富な経験を持ち、障がい者雇用の促進において重要な役割を果たしています。彼の存在は、インクルージョン型雇用の実現において大きな力となっています。

さらに、障がい者雇用の意義は企業内部だけにとどまりません。多様な働き方を支援することで、社会全体における包摂的な価値観の醸成にも貢献し、同時に当社の信頼性向上にもつながると考えています。

加えて、外国籍人材の採用も進めています。異なる文化や価値観を持つ人材を迎えることで、組織全体に新たな視点を取り入れることを目指しています。

このように、さまざまな取り組みを統括し、深化させることで、ダイバーシティの実効性を高めていきます。多様性を尊重する文化を育むことで、社員が実力を発揮できる組織をつくる。それを企業価値の向上に結びつけていきます。

DE&I推進で

会社を新たな方向へ導く

DE&I推進のゴールは、一人ひとりが個性を発揮し、いきいきと働ける会社をつくることです。そのために、まずは社内の組織風土を変え、DE&Iの理念を浸透させることが必要です。

私たちはダイバーシティ推進を4つのフェーズに分類しています。その中で、現状の当社の立ち位置は「第三フェーズ」にあたり、今後2年間で組織風土を変革させ、DE&Iの考え方の浸透を目指し、その後は活動を社外に広げる「第四フェーズ」に進む計画です。セミナーの開催や情報発信を通じて、当社の取り組みを広く伝えていきたいと考えています。

DE&I推進部は、「個性を受け入れる共生社会の推進」を理念としています。定量的なKPI設定は難しい部分もありますが、マイルストーンを設けて進捗を共有する予定です。多様な考え方を受け入れる土壌を整え、新たな方向へ会社を導いていきます。

● 第一フェーズ:基盤の整備

法定雇用率や義務化に基づいた初期段階の取り組み。女性活躍推進や障がい者雇用の制度整備。

● 第二フェーズ:部分的な深化

多様性の拡大に向けた活動を強化。インクルージョン型雇用や役員へのアンコンシャス・バイアス研修などを含む。

● 第三フェーズ:全社的浸透

組織全体でDE&Iを定着させるための環境づくり。情報共有の促進や部門間の垣根を低くする施策が進行中。

● 第四フェーズ:社外展開

DE&I推進の成果を外部に発信する段階。セミナーの開催や情報発信を通じて、社会的認知の向上を目指す。

女性活躍について

女性でも仕事と家庭を両立できる。

長く安心してキャリアを築ける環境です

デジタルアカデミー DE&I推進部

髙橋さん

私には子どもが2人いますが、テレワークや短時間勤務制度を活用することで、仕事と家庭を両立しています。例えば、テレワークの活用によって、子どもの送迎や学校行事、PTA活動にも柔軟に対応できます。休憩時間を利用して家事をこなせるのも非常に助かっています。

同僚の理解も大きな支えとなり、忙しいイメージのあるIT業界の中でも、安心してキャリアを築ける環境だと感じています。

障がい者雇用

「共生社会の実現」には障がい者雇用が不可欠

DE&I推進部

熊谷さん

当社ではこれまで40名の障がい者雇用を行ってきました。その背景には、共生社会の実現には多様な人材の活躍が不可欠で、ひいては事業成長にもつながるという考えがあります。実際に採用した方は、郵便物などの社内集配業務だけでなく、DE&I推進部内に集中チームを設置し、他部店の一部業務を社内受託する形で事務業務をお任せしています。ご依頼いただいた部署の担当者からは、「皆さんまじめに業務に取り組み、人柄も良く、とても助かっている」といった声をいただいています。

なでしこサポート制度

キャリア形成や子育てについて気軽に相談できる「なでしこサポート制度」

経理財務部

経理財務部

高山さん

テクノロジー企画部

テクノロジー企画部

西岡さん

「なでしこサポート制度」はキャリア形成や仕事と家庭の両立に悩む社員が、先輩社員に気軽に相談できる制度です。2016年に導入し、現在8名のメンターが活動しています。メンターのキャリアなどの情報を公開し、相談者がメンターを自由に選べるようになっています。異なる業務に挑戦したいという相談には、スキル習得の具体策をアドバイスしたり、育児休暇を検討する男性社員の相談には制度活用を後押ししたりしています。

三菱総研DCSの

社員が考える「ダイバーシティ」

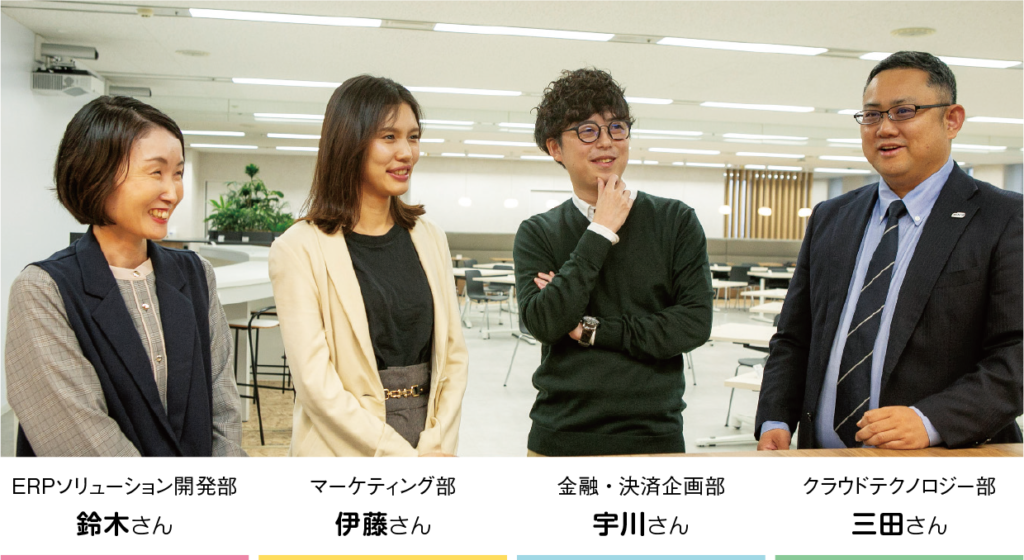

多様な人が集まることで生まれる、やりがいと働きやすさ。異なる背景を持つ社員の皆様にお話を聞きました。

働く中で感じる

「三菱総研DCSの多様性」

伊藤:DCSで働いていると、多様性が職場に活かされていると感じる機会は多いですね。私のチームは中途採用が多く、前職や得意分野がバラバラなメンバーが集まっています。大企業出身の方からウェブ広告の専門家まで、幅広いバックグラウンドを持つ仲間たちと協力しながら働いています。

三田:私は過去に上海赴任を経験した際、現地の社員たちと文化を共有し合いながら働いたことが印象的でした。今後は会社としてもグローバル展開を進め、多様な文化背景を持つ人々との交流が増えると面白いと思います。

宇川:私が所属する金融・決済企画部もIT業界から転職されてくる方が多いです。皆さん新卒入社の方たちと分け隔てなくやっていますね。DCSには経験や立場が違ってもお互いに理解し、支え合う文化があると思います。

宇川:また、お子さんがいる社員の方も働きやすい環境だと思います。私は子どもはいないのですが、同僚が子どもの体調不良で早退する際など、周囲が「家庭を優先して」と声をかける光景をよく目にします。困った時に助け合える風土があると感じます。

鈴木:私には小学校1年生の子どもがいます。いわゆる「小一の壁」について、不安を感じていましたが、今のところそれを特に感じたことはありません。柔軟にリモートワークで働けるので、とても助かっています。

特に夏休み期間中は、子どものお弁当を作る必要があります。出社となれば、朝早く起きて子どもを送り出す時間を逆算して準備をしなければなりませんが、リモートワークなら時間に融通を利かせて動くことができます。そのおかげで、無理なく仕事と家庭を両立できていると感じています。

鈴木:DCSは個人のキャリア形成についても理解がある環境だと思います。今は時短勤務で働きながら、後々のキャリアの基盤を築く時間だと思っています。子どもが成長して時間の制約が少なくなった時には、ERPパッケージを扱った経験を活かして、さらに深く業務に携わりたいですね。

宇川:私は特定の製品に関する深い知識を持つスペシャリストを目指しています。その過程で必要なマネジメントスキルも磨きつつ、自分の価値をさらに高めていけたらと思っています。

伊藤:前職では特定の製品に依存したマーケティングが中心でしたが、DCSでは幅広い商材を扱いながらスキルを磨けます。これからもさまざまな分野で経験を積み、マーケティングの専門性をさらに高めたいですね。

三田:私は技術分野に特化したプロフェッショナルとして、自分の経験を活かし、会社に貢献していきたいです。前職での外資系企業での経験や海外赴任の知見も活かしながら、技術を高めることで、後輩に目標とされる存在を目指しています。

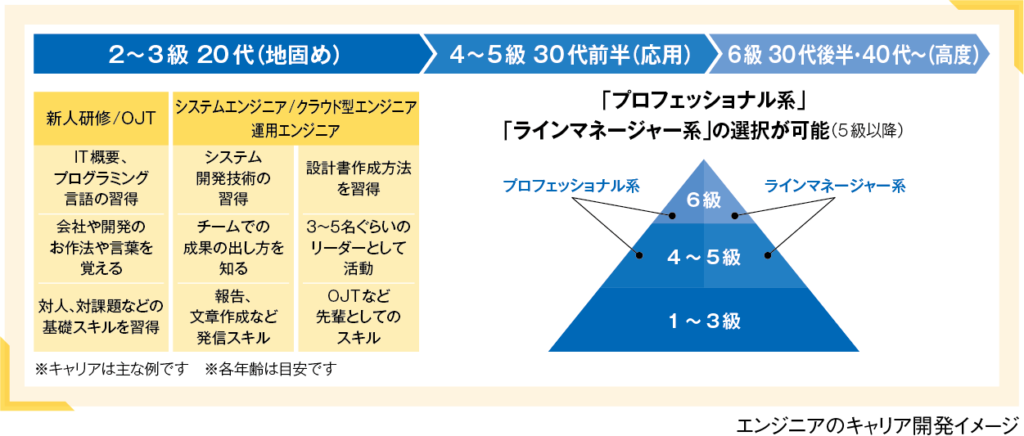

三田:当社では現状、プロフェッショナル系とラインマネージャー系のキャリアパスが分かれていて、それぞれに応じた成長の場が提供されています。こうした場がさらに進化し、プロフェッショナルとして活躍する社員が増えることで、より多様な働き方が可能になることを期待しています。

宇川:自分たちの声が会社に届く仕組みは整っていますよね。社長とのランチミーティングで直接意見を伝えたり、エンゲージメント調査で意見を共有したりする場もあります。今後も社員が主体的に関われる施策が増えれば、より一層のやりがいを感じられる職場になるのではないでしょうか。

子育て支援制度

子どもの発育に合わせて、会社として手厚くサポートしてくれます

私は2人目の子どもが生まれた際、2ヶ月間の育休を取得しました。上司からは「育休期間中、自身のキャリアを考える機会にしてみたらどうか」とアドバイスをいただき、有意義な時間を過ごせました。当社では仕事をしながら子育てを行う社員も多く、法定で定められた制度のほか、例えば育児と仕事を両立できるよう、「子どもの学校行事参加時の休暇制度」「小学6年生まで利用可能な育児短時間勤務制度」があります。子どもが大きくなっても、会社として手厚くサポートしてくれるのは非常にありがたいです。

人の成長を経営の中心に。

三菱総研DCSのキャリア開発

「キャリア支援」から

変革の意思を示す

当社が社員のキャリア開発に力を入れている理由は2つあります。1つ目は、現状にとらわれず新たなビジネス領域へ挑戦するため。2つ目は、社員のエンゲージメントを高めていくためです。

これらを実現させるには、社員それぞれが自身の成長目標を定め、必要なスキルや知識を認識し、成長していくことが必要であり、その支援を行うことが私の役割です。

例えば、昨年には研修体系を全面的に見直しました。これまでは、その時々の事業の状況に応じて、必要な研修を提供してきましたが、それらをキャリア開発の観点から体系的に整理し、社員の年次やスキルだけでなく、自身の成長目標の達成に向けて何を学ぶべきか、社員にわかりやすく提示できるような仕組みを構築しました。

ほかにも、社員のライフステージに合わせて、柔軟に学習機会を確保できるオンライン学習の展開や、リカレント支援制度を拡充させるなど、社員のキャリア開発に積極的に取り組んでいます。

当社では、人事制度の目的の1つとして「多彩なプロ人材(ダイバーシティ)の挑戦による人と組織の持続的成長」を掲げています。社員が自ら学び、成長しようとする意欲を支えることで、自己実現に向けて進めるよう、これからも全力でサポートしていきます。

若手エンジニアに聞く、

三菱総研DCSで働く魅力

あらゆる課題を解決するフルスタックエンジニアを目指して

私は学校向けサービスのアプリ開発を担当し、生成AIを活用した研究開発ではAPI開発などのバックエンドも手がけています。多様な案件を経験する中で技術力や問題解決能力が向上し、複雑なプロジェクトを成功させたときや、難しい技術的課題を解決できた際に成長を実感します。また、チーム開発を通してコミュニケーション能力も磨かれました。当社では在宅ワークやフレックス勤務が認められ、多様な働き方が可能です。背景やニーズが異なる人々が共に働きやすい環境が整っていると感じます。今後はインフラ系の技術も習得し、システム全体を俯瞰できるフルスタックエンジニアを目指し、さらに挑戦を続けていきます。

お客様から指名される存在を目指し、DCSでキャリアを築く

自社パッケージ商品の導入コンサルタントとして、人事給与サービスの導入を担当しています。お客様との打ち合わせでは、業務負担や運用の課題からさらに踏み込み、より良い提案ができるよう心がけています。お客様に「期待以上に便利になった」と言っていただけた際は非常に嬉しくなります。当社では多様性が尊重されており、ライフステージやキャリアに応じて柔軟な働き方が選べる環境が整っています。私の部署でも、女性管理職や男性の長期育休取得が当たり前のように受け入れられています。今後は、お客様から「ぜひ江口にお願いしたい!」と言っていただけるエンジニアを目指して、さらに努力を続けていきたいと思っています。

2025年6月〜新オフィス紹介

▲本社新オフィスのエントランス

▲本社新オフィスのエントランス

新オフィスでダイバーシティを

受け入れる土壌をつくる

2025年6月より、本社を現在の東京・品川から三田のオフィスビルに移転します。その背景には、働き方や価値観の多様化に対応しながら社員が集う「価値創造の場」を作ること、そして、当社のパーパス実現の起点となるオフィスづくりがあります。

移転の目的は大きく2つ。1つ目は「Activity Based Working(ABW):仕事の内容や目的に合わせて、社内外問わず自ら場所を選び仕事ができる働き方」の実現です。

2つ目は「『本社』の位置づけ」の再定義です。私たちの職場を「目的を持って出社する象徴的な場」と定義し、お客様先に常駐する他拠点勤務者や、在宅勤務者とのコミュニケーション活性化を図っていきます。今回の移転により、ダイバーシティを受け入れる土壌ができ、オフィスの使いやすさも高まります。

▲オフィス中央に階段を設置し、自由に行き来できる構造に

▲オフィス中央に階段を設置し、自由に行き来できる構造に

▲オフィスを見渡せるフリースペースを設置し、社員の憩いの場に

▲オフィスを見渡せるフリースペースを設置し、社員の憩いの場に

また、2024年8月には「九州支社オフィス」を新設しました。九州に支社を構えることで、「地域採用の強化」「地域企業との連携強化」「新しい働き方の実現」という3つの目的を実現し、さらに当社のビジネス領域の拡大を推進していきます。

▲九州支社のコミュニケーションスペースや集中ブース

▲九州支社のコミュニケーションスペースや集中ブース