相互住宅株式会社ってこんな会社!

相互住宅は1955年の創業以来、時代に合った住環境を提供してきた集合住宅のパイオニアです。現在は第一生命グループの総合不動産会社として多角的に事業を展開し、顧客

への価値提供と社会課題の解決の双方に取り組んでいます。近年は社会からの要請にさらに応えるため、ESGへの取り組みにも着手し、安全性・品質・住みやすさなどを兼ね備えた住環境の提供にも注力しています。

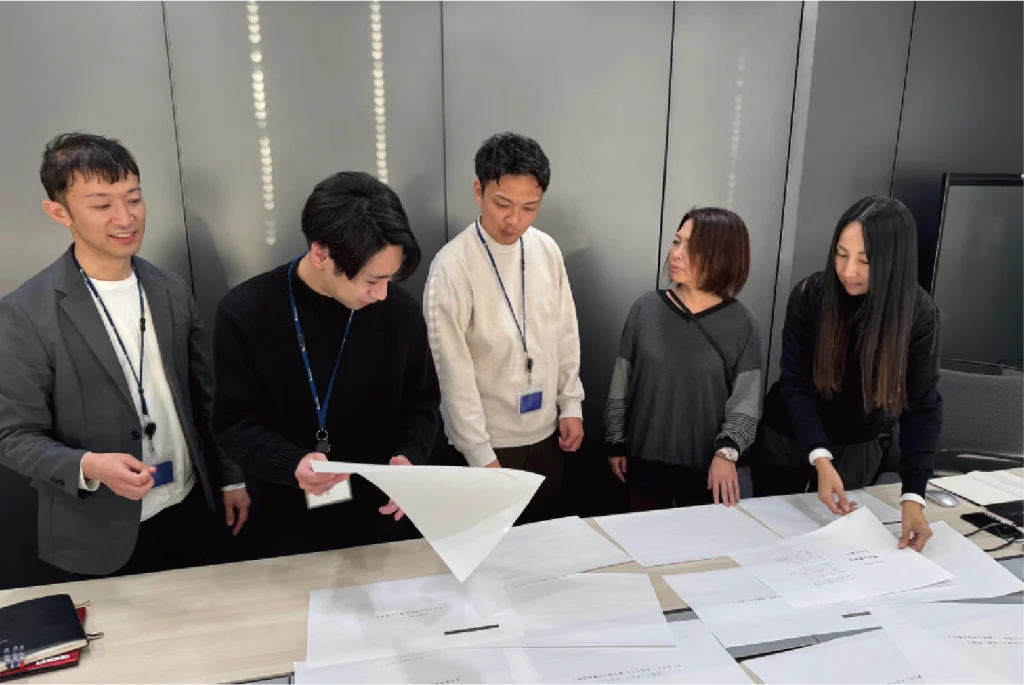

また、真面目で実直に仕事に向き合いつつも、柔らかさや風通しの良さを兼ね備えた社風が強みの会社です。社内外のコミュニケーションが活発であり、ワンフロアのオフィスでは部門を超えた交流の場も設けられています。テレワーク環境の整備も進めており、多様な働き方が実現できます。

※所属は取材当時のものです

DE&Iは重要な経営戦略

第一生命グループでは「DE&Iステートメント」を定め、すべての社員が個性を発揮できる環境づくりにグループ全体で取り組んでいます。当社ではこのステートメントに基づき、社員がお互いを尊重した上で価値創造に取り組むインクルーシブな職場環境づくりを推進しています。

お客様や地域社会が抱える多様なニーズに対し、当社が多彩な不動産機能を通じて価値提供を行う原動力はまさにDE&Iであり、当社の重要な経営戦略の1つとして位置づけています。

多様性こそが組織の活性化を促す

当社では年齢やキャリアの異なる約200名の社員が働いています。中途入社者が6割強を占める構成となっているほか、建物の設計や管理を担う技術系の社員が全体の2割程度を占めています。

また、社員の5割弱が女性であるほか、さまざまなキャリアを有するシニア社員も数多く活躍しています。

多様性のある組織を創るためには、誰もが何らかのマイノリティである可能性を自覚し、お互いに理解し合うことが大切です。

そこで、今年度より障がい者の方々を複数名迎え入れ、「わーくはぴねす農園」の運営をスタートしました。各人が個性や能力を活かして農園を運営し、他部署の社員とも定期的に交流しています。

また、近年は男性社員の育児休業取得率の向上にも注力しています。実際に取得した社員の体験談の共有を積極的に行った結果、男性社員の育児休業取得について社内でより浸透が図られていると感じます。

個性と強みが活きる

組織風土を醸成する

第一生命グループにおける「DE&I」はグローバルレベルで進展していますが、私たち相互住宅もグループ会社の一員として、これからも社員が安心して活躍できる職場環境を整備し、個性と強みが活かせる組織風土を醸成していきます。

そして、この取り組みが上質な住まいや働く空間づくりと、お客様のWell-beingの向上につながっていくという想いで、今後も組織のダイバーシティ施策を進めていきます。

「上質な空間」を提供する

総合不動産会社が取り組むDE&I

相互住宅が考える

「本当に働きやすい環境」とは

相互住宅では2021年から働き方改革の取り組みを加速させ、特にダイバーシティの推進に力を入れてきました。具体的には「女性の活躍推進」「男性の育児休業取得推進」「障がい者雇用推進」の3点をテーマにし、それぞれの取り組みに少しずつ効果が見え始めています。

当社では多くの女性社員が活躍していますが、その活躍を支えているのは育児休業に関する制度のほか、時短勤務やパート勤務など多様な働き方を選択できる環境であると思っています。2022年の11月には女性活躍の指標となる「えるぼし認定」で2段階目の認定を受けることができました。

また、各種制度の充実だけでなく、それぞれの制度を利用するのが“普通”と社員一人ひとりが思えるような風土の醸成も重要です。

今後、多様な働き方を経験した多くの女性社員が管理職になっていくことが考えられます。それによって、他の女性社員もキャリアパスを描きやすくなるなど、良い影響を受けるのではないかと思います。

男性社員の育児休業取得率

「100%」を目指して

以前から男性の育児休業取得を推奨していましたが、取得率はあまり高くありませんでした。

そこで、実際に育児休業を取得した男性社員にアンケートを取り、その結果を活かして改善に取り組みました。

また、育児休業制度への理解を促すため、社内のweb掲示板の機能を通じて積極的な情報発信も行ってきました。

その結果、以前に比べると男性の育児休業取得が当社の文化として根づいてきたと感じます。

オフィス移転でワンフロアに集約されたことにより、お互いの顔が見える環境となったことも良い影響を与えているのかもしれません。

なお、2022年の取得率は約25%でしたが、現在の取得率は大幅に改善し、ほぼ100%になっています。

ただ、この状況の継続が重要だと思っていますので、男性社員の育児休業取得率100%を目指し、引き続きさまざまな取り組みを行っていきます。

さまざまなチャレンジを通じて

ダイバーシティを支える

社会貢献にもつながる取り組みとして、「わーくはぴねす農園」での障がい者雇用を今年度より開始しました。当社と雇用契約を結んだ4名の社員(農場長1名、障がい者3名)が主体となって農園を運営しています。

運営開始当初からそれぞれの個性を活かしながら作業に取り組み、11月に初めて野菜を収穫することができました。なお、収穫した野菜は定期的に社員に配布していますが、野菜を受け取った社員が実際に調理をした感想や御礼を、農園で働くメンバーにフィードバックする取り組みを行っています。

働く場所が離れており、顔を合わせる機会があまり多くないため、限られた機会を最大限に活用し、一体感を持って運営を行うことが大事だと思って取り組んでいます。また、月に1度は社員が農園を訪れ、一緒に作業することも継続して行っています。

将来的には、収穫物を社外に寄付するなど、更なる社会貢献にもつなげていきたいですね。

さらに、シニア層の活躍推進にも取り組んでおり、定年を60歳から65歳へと延長する予定です。培った知見や経験を最大限に活かして働いていただけるような制度を目指しています。

当社は他の不動産会社と比べても事業領域が広く、働き方に関しても多様なニーズに応えられる環境があります。今後もより働きやすい環境を整え、働く社員一人ひとりが自身の経験を活かして生き生きと働ける職場を創っていきたいです。

育児休業取得者の声

育休期間中は仕事から離れ、リフレッシュしながら子育てに取り組めました。子どもと過ごす時間が増え、成長を間近で見ることができ、親子の絆が深まったと思っています。育休取得前には趣味のサーフィンに行けると淡い期待を抱いていましたが、実際には忙しくて行けなかったことも良い思い出です。また、管理職の自分が育休を取得したことで、メンバーが安心して育休取得できるような環境を整えてサポートしようと再認識しました。

2人目の子どもが産まれた際に育休を取得しました。周囲に迷惑をかけるのではないかと心配でしたが、上司・同僚が快諾してくれて嬉しかったです。家事・育児に参加したことで、日頃は家族に支えてもらって仕事ができているのだと改めて実感しました。また、これまでは1人目の子どもと土日しか遊べていなかったので、育休期間中にたくさん遊べて仲が深まったと感じています。今しかない子どもとの大切な時間を過ごすことができました。

産休前は体調面など周囲の方々に気遣っていただきました。その際、お子さんのいる先輩方から子育ての経験談を教えていただいたことも印象に残っています。育休期間はコロナ禍で家に籠りがちだったので、復職の際に社会とのつながりを再認識できたことも嬉しかったです。また、産育休を取得したことで、自らを多面的に見ることができました。今後は母としての自分と、仕事に集中している自分の良いバランスを模索していきたいです。

育休取得中は復職に対する不安を感じたりもしましたが、会社で何か変化があった時にすぐに連絡をくださったり、「待っていますよ」と言葉をかけてくださったり、上司から温かくフォローしていただけたことが嬉しかったです。また、育休の取得がきっかけで「誰かの役に立ち、自己成長を実現する」ことが私の働く動機だと気づけました。上司・同僚から優しく受け入れていただいたので、自分もその優しさを誰かに受け継ぎたいです。

「わーくはぴねす農園」の取り組み

現在、4名の社員が千葉県の農園で野菜を栽培しています。収穫した野菜は社内で定期的に配付し、受け取った社員から農園のメンバー宛にメッセージを送ったり、月に1度農園に足を運んで、一緒に収穫を行ったり、本社の社員との“共存”をテーマに取り組んでいます。より多くの社員に「農園に行ってみたい」と思ってもらえるよう、この取り組みを社内に浸透させることが目標です。障がいの有無にかかわらず、共存して働ける職場を実現していきたいですね。

不動産のプロフェッショナルを育てる

相互住宅の人財育成

お客様や会社を想い

行動できる人を育てる

当社が社員に期待する行動は大きく3つあります。1つ目は常にお客様やマーケットなど、社外に向けた目線を持って挑戦すること。2つ目はつながりや個性を尊重しつつ、価値を創造すること。最後は当事者意識を持つことです。また、これらの根底には、お客様や会社のために利他的な意識を持って行動することが重要という考えがあり、当社の大切な基盤となっています。

当社では不動産事業を幅広く展開していますが、どの部署であっても社内外のステークホルダーと良好な関係を築く必要があります。そのため、お客様や会社のために行動できるかどうかを特に重視しています。

なお、当社の中期経営計画の重点事項として「人的資本経営の推進」を掲げており、社員の働きがいやWell-being向上に取り組み、組織風土改革の推進につながるような人財育成に取り組んでいます。

その一環として、若手社員から中堅社員向けには階層別研修を展開しています。また、新入社員については、キャリアデザインの一環として内定後に配属可能性のある部署の話を聞く機会を設けるなど、さまざまな取り組みを行っています。

マネジメント層向けには、同僚や部下など幅広い視点からフィードバックを受ける「360度レビュー」のほか、社長自らがファシリテーターとなってマネジメント層の学びや気づきを深める「社長塾」などを今年度から始めました。

従来はゼネラリストを育成する方針でしたが、近年は各事業領域における業務の専門性が高まっており、社外の方々からも専門性を有することを期待されてきています。

そのため、さまざまな部署での経験を一定期間積んだ後、各人が自身の強みや専門性を深められる人財育成にシフトしています。社員一人ひとりには当社のフィールドを存分に活用し、キャリアアップにつなげていってほしいですね。

中途入社の社員についても、キャリアに関する考え方は新卒入社の社員と同じです。即戦力として期待されての入社となりますが、希望に応じて他部署への異動も可能です。総合不動産会社であることが当社の大きな魅力なので、このフィールドを存分に活用してほしいです。

社員の働きがい・Well-being

向上に向けた取り組み

相互住宅の組織づくり

社内で実施したエンゲージメント調査によると、働きやすさ、業務効率、社内環境に関連する項目は評価が上がった一方、コロナ禍もあり「以前より社員同士の交流が希薄化した」という声もありました。そこで、「一体感の創出」「コミュニケーションの活性化」に焦点を当て、さまざまな取り組みを行っています。その一環として、社員のWell-beingの向上をテーマとしたセミナーや、社長と直接対話する機会として「社長と語る」を定期的に開催しています。「社長と語る」は今年度7回開催し、50名以上の社員が社長と直接対話を行いました。また、人財育成に関しては、第一生命グループ各社との合同研修や、若手層を対象としたキャリア研修、管理職の社員を対象とした社長塾などを実施しています。

(総務部 船橋さん)

「社長と語る」参加者の声

社長と対話を行う機会に参加した際、一緒に参加した先輩社員がより良い会社にするために具体的なイメージを持っていることを知り、目の前の業務だけにフォーカスするのではなく一つひとつの業務の意味・目的を意識して取り組むようになりました。また、参加するまでは社長は少し遠い存在だと思っていましたが、会社の目指すべき姿を考える時間を共有したことにより、社長も同じ目的を持った仲間だと感じられました。

社長と対話を行った際に「大変だった仕事が、後から振り返ると自身の力になる」とおっしゃっていたことが印象的でした。その話を聞き、自身が大変だと感じている業務も「未来に活きる」と思いながら前向きに取り組んでいます。また、対話の際には、自身の所属するマンション部門の重要性について社長が語る機会もあったため、自身の業務が当社の成長の一端を担っているという責任を一層強く感じることもできました。

新・経営理念創造プロジェクト

「新・経営理念創造プロジェクト」は2025年に創立70周年を迎えるタイミングで、新たな経営理念を策定するために立ち上がりました。経営理念体系を見直すことにより、相互住宅が目指す姿や強みを各社員が再認識するとともに、社員一人ひとりのアイデンティティを明確にする機会を創出することを企図しました。また、各部の中堅社員が集まった部門横断型プロジェクトチームが主体となり、経営層と一体となって検討を進めることで、ボトムアップの風土醸成にもつながりました。さらに、プロジェクトメンバー同士の意見交換、経営層との対話や全社員へのアンケートを通して、試行錯誤しながら新経営理念を検討していきました。

(総務部 船橋さん)

「新・経営理念創造プロジェクト」参加者の声

本プロジェクトのリーダーを務めましたが、役員や社員の想いをプロジェクトメンバーでまとめていくことに難しさを感じました。その過程で印象に残ったことは、経営層と会社の目指すべき姿、強みや弱みを一緒に考え、一体となって取り組みを推進したことです。プロジェクトメンバーがボトムアップで検討した後、役員とお互いの想いを確認し合い、対話を深めながら検討を進めた時間は貴重でした。

本プロジェクトを進めるにあたり、まずは相互住宅の強みや弱みの洗い出しから始めました。その後にさまざまな検討を進めましたが、プロジェクトの目的や経営理念への想いはお互いに共有できているものの、ゴールが見えない中で経営理念を新たに策定するプロセスは難しかったですね。ただ、業務で深い関わりのないメンバーもいる中で、各人が自身の考えや意見を伝え、お互いに共鳴し創り上げていく過程はとても楽しく有意義な時間でした。

全社横断プロジェクトで検討し、2022年に移転した新オフィス。

プロジェクトメンバーの皆さんにお話を聞きました。

新オフィスの座席はフリーアドレス制となっており、業務内容やその時の気分などに応じて好きな席で仕事ができます。デスクスペースのほか、囲いがある「集中ブース」や、会話しながら仕事ができる空間を設けています。また、社員が気分を変えやすいよう、立って仕事ができるハイテーブルも導入しています。そのほか、社員が集まれるカフェスペースをオフィスの中央に配置し、社員同士の懇親会やセミナーにも活用しています。

なお、社員一人ひとりが新オフィスでいきいきと働いてもらうため、2つのキーワードを設けて取り組んでいます。1つ目は「社員の一体感」、2つ目は「フレキシブルな働き方」です。

「社員の一体感」につながる取り組みとして、普段接点のない社員と話す機会を創るために席替えイベントを実施し、活発なコミュニケーションを促しています。また、自部署のメンバーに限らずプロジェクトに応じて関係するメンバーと近くに座り、仕事をスムーズに進めることも推奨しています。

「フレキシブルな働き方」に関連した取り組みとしてフロアの1/4程度をシェアオフィスとして運営しています。社外の方々だけでなく社員も自由に利用することができ、自社オフィス内にはない席や個室もあり好評です。

新オフィスに移転してから「社員同士のコミュニケーションが取りやすくなった」との声が数多く届いています。今後も社員一人ひとりの声を反映し、オフィス環境の改善につなげていきます。

▲オフィス風景

▲シェアオフィス

相互住宅の社員が考える

「ダイバーシティ」とは

多様な年代・経歴を持つ社員の皆さまにお話を聞きました。

西方:相互住宅は、どの部署がどんな課題に取り組んでいるのかがわかりやすく、その課題に対して部署を超えて取り組める点が良いところです。

柴田:新卒入社者をはじめとして、中途入社後、再雇用者などさまざまな社員がいますが、良い意味で上下関係がなくフラットな社風だと思います。アットホームで相談しやすい雰囲気があり、若手社員も声を上げやすい環境です。

三橋:部門横断チームがある点も良いところです。私は各部署の社員複数名が参画している生産性向上チームに入っていますが、現場の意見を踏まえて新たに機器を導入し、業務の効率化につなげることができました。社員がお互いに意見を出し合い、会社をより良くできる環境があると思います。

三橋:社内で実施された若手社員向けのキャリア研修において、他部署の業務ややりがいについて学ぶ機会がありました。自身の今後のキャリアを考えるにあたり、当社の仕事を多角的に捉える良い機会だと思いますので、引き続き設けてもらいたいです。

西方:相互住宅がさらに発展するためには、社員一人ひとりが仕事のやりがいを感じ、主体的に活躍できる環境の整備が大事だと思います。そのためにも、ワーク・ライフ・バランスを引き続き強化していけると良いです。

柴田:個人的には柔軟に勤務時間が変更できるような制度の導入に期待しています。子どもの成長に合わせて働き方が変えられる環境が整備されたら、とても嬉しいです。

田中:以前に比べて働き方が多様化し、デジタル化が必要不可欠な時代になりましたので、相互住宅として更なるIT活用に取り組みつつ、社員一人ひとりのデジタルスキルを向上させることが課題だと思います。

田中:当社は総合不動産会社であるため、業務が多岐に渡り、一級建築士をはじめとしてさまざまな専門性・スキルを持った社員が在籍しています。私の所属する部署では外国籍のお客様と対応するケースもあり、多言語スキルを持つ社員が活躍しています。

三橋:働き方の面では、周囲の理解を得た上で出社時間を調整することができ、各人の事情に合わせて柔軟に働ける環境だと思います。

柴田:私は産休や育休を取得した後も働き続けていますが、このような女性社員が増えていますし、田中さんのように定年退職後も働き続けている方もいます。

西方:私が所属する部署は中途入社者が多いため、各人のキャリアはさまざまです。そのため、一人ひとりの異なる発想や提案に期待しています。

柴田:今後も仕事と家庭のバランスを取りながら、自身の仕事を最大限に頑張りたいと思っています。私は中堅の立場になりつつありますが、周りから気軽に相談してもらえる存在を目指していきたいです。

三橋:私はさまざまな仕事を経験し、自身の知識を蓄えていきたいです。現在所属しているソリューション事業部は他部署との関わりが大切な部署です。その経験を活かしながら他部署において新たな知識や経験を積み、後輩に伝えていけるような存在になりたいです。

西方:私はマネジメントを担う立場ですが、部下や後輩の発言から気づきを得ることが多いため、メンバー一人ひとりが思ったことを遠慮なく言える環境を創っていきたいです。

田中:私は2024年3月にいったん定年退職を迎えましたが、今後は再雇用社員として培った知見を活かしながら会社に貢献し、今まで育ててもらった恩返しができたらと思っています。