「海底から宇宙まで」を手がける日本電気株式会社(NEC)を訪問し、「働きがい」をテーマに、仕事の魅力からキャリアの可能性、そして成長を支える制度や風土まで深掘りしました。トップが描く未来、そして日々現場で挑戦を続ける若手社員の声──。両者の視点を通じて、NECがどのように“働きがい”を生み、育てているのか。そのリアルな姿をお届けします。

▶キーパーソンメッセージ

社会の変革をリードし、高鳴る未来を共創する

海底から宇宙まで、社会の変革を担う原動力は、一人ひとりの挑戦にある。新たな価値を創造し、よりよい世界をつくりあげる道の先に、どんな未来を見ているのか。森田社長に伺いました。

取締役

代表執行役社長 兼 CEO

森田隆之さん

私たちNECグループは、創業から120年以上にわたり、その時代の最先端テクノロジーで社会に貢献してきました。そしていま、私たちは自らのPurpose(存在意義)を「安全・安心・公平・効率という社会価値を創造し、誰もが人間性を十分に発揮できる持続可能な社会の実現」と定め、このPurposeの実現に向けて全社を挙げて取り組んでいます。単に優れた技術を提供するだけでなく、テクノロジーによって実現される豊かな未来像を社会に示し、共感を広げながら変革をリードする。それこそが、社会価値創造型企業としての私たちの使命です。

このPurposeを実現するため、私たちは変革のアクセルを力強く踏み込んでいます。特に、AIやDXの領域では、NECならではの価値創造を追求しており、私たち自身が「クライアントゼロ(ゼロ番目の顧客)」となり、グループ11万人の社員が実践したDXの経験知を、お客さまの変革を成功に導く価値創造モデル「BluStellar(ブルーステラ)」として提供しています。世界トップクラスの生体認証技術など、NECが誇る技術力に裏付けられた事業戦略によって、グローバルに新たな価値を共創していきます。

しかし、いかなる優れた戦略も、それを実行する「人」がいなければ絵に描いた餅に過ぎない。イノベーションの真の原動力は、多様性あふれる社員一人ひとりの挑戦にほかなりません。会社として社員の「挑戦したい」という想いに寄り添い、誰もが成長し続けられる環境づくりを本気で進めています。社会の根幹を支える大きな事業に携わり、自らの挑戦で未来を創造していく。これこそが、NECで得られる働きがいです。

だからこそ私たちは、未来の仲間にも大いに期待しています。NECが120年以上の歴史で積み重ねてきた実績・信頼と、多様なバックグラウンドを持つ社員の価値観や経験が融合するとき、そこには新たな化学変化が起き、私たちの想像を超えるイノベーションが生まれると信じています。

「海底から宇宙まで」。

大きな会社の大きな“働きがい”

「海底から宇宙まで」を手がけるNEC。成長の裏側には、「社員の力を最大限に引き出す仕組み」があります。経営危機からの大変革、そして幅広い事業領域でこそ得られる働きがいをCHROの堀川さんに聞きました。

執行役 Corporate EVP 兼 CHRO 兼

ピープル&カルチャー部門長

堀川大介さん

経営危機から「世界唯一」へ

NECは2025年で創業126周年を迎えました。1990年代のNECは半導体シェアが世界1位、通信やコンピューターの分野でも世界トップ5に入るグローバルカンパニーでしたが、2000年代のグローバル競争激化により瞬く間に勢いを失い、10年で売り上げがピークの5.4兆円から3兆円以下に減少しました。

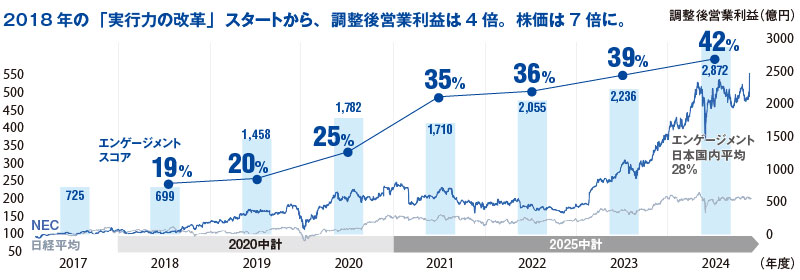

それ以来、NECは「モノづくり」から「コトづくり」へと事業ポートフォリオを大きく転換すると共に、社員の力を最大限に発揮できるよう、「人」が主役のカルチャーへと変革を推進し、2018年からの7年間で調整後営業利益は4倍、株価は7倍へと上昇しています。

事業ポートフォリオを転換しても、強みである技術力は健在です。「海底から宇宙まで」海底ケーブルと衛星の両方を提供する稀有な世界企業として、壮大なデジタルインフラを基盤とし、AIやサイバーセキュリティ等の分野でも存在感を放っています。

抜本的な改革は、社員の声から

NECの変革は、存在意義の見直しから始まりました。強みであるテクノロジーから生み出せる重要かつ普遍的な社会価値は何かを考え抜いた結果、いまのPurposeにつながる「安全・安心・公平・効率」という言葉にたどり着きました。

しかし5,6年は結果を出すことができず、2018年から「実行力の改革」をスタートします。立派なビジョンや戦略を策定しても、実行するのは「人」です。社員の力を最大限に引き出すために、当時の社長新野が実施したのが「社員との直接対話」でした。社員の本音を聞いてみると、「大企業病」「内向きでスピード感がない」など、厳しい意見が次々と出てきました。そこから変革のキードライバーを導き出し、「人事制度改革」や「働き方改革」などを実行。グローバル競争における勝ち方を知る外部人材をキーポジションに登用し、それを皮切りとして、キャリア採用を大幅に増やすことで、多様性を推進しました。

加えて、社内のコミュニケーションを「面」と「カスケード」の2軸で強化。役員・部門長など同じ階層を「面」と捉え、コミュニケーションを強化することで、意思決定を高速化します。

「カスケード」のコミュニケーションでは、直属の上司・部下の対話に加え、経営層が戦略・方針の狙いをディレクター層に直接伝えるSkip Level Meetingや、新入社員が経営層の先生役となる「リバースメンタリングプログラム」も始まっており、年齢や階層を超えて、率直に意見を言い合えるカルチャーの醸成につながっています。

社員が最も力を発揮できる環境

NECでは、2024年からジョブ型人材マネジメントを導入しています。

会社は競争に勝つために、適時適所適材を実現し、社員はより活躍し成長できるポジションを選択していける。ジョブ型においては、会社と社員が「選び・選ばれる関係」を深めることが重要になります。

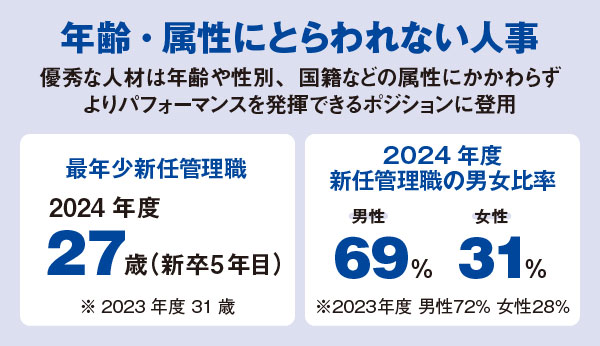

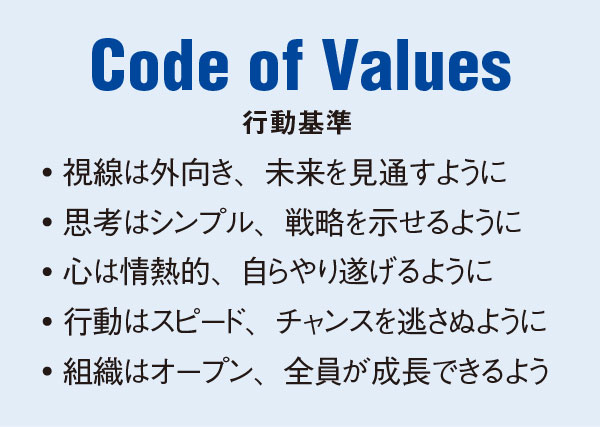

その起点となるのが「フェアな評価」です。役員から新入社員まで共通の行動基準「Code of Values」があり、業績と行動の2軸で評価をし、リーダーの素質があると判断されると、若手でも上のポジションに挑戦できます。

他のポジションへの異動に挑戦できる社内人材公募制度「NEC Growth Careers」も用意。現在、グループ会社にもこの制度を拡大しており、NECグループの幅広い事業からキャリアを選択していくことができます。

NECで働く価値

NECはいま、新たな成長ステージに上がろうとしています。目の前に広がる「海底から宇宙まで」の壮大な事業領域における価値創出の実感が、働きがいにつながるはずです。「仕事を通して、社会に貢献する」という価値観に共感しNECを選んでほしいと思っています。

自分のキャリアを自ら描いて成長する「キャリア自律」

NECでは、「ジョブ型人材マネジメント」を導入。プロフェッショナルとして強み・スキルを磨きながら自らのキャリアを切り拓く社員と組織が、お互いに“選び、選ばれる関係”になることを目指しています。

キャリアとは?

ジョブ型人材マネジメントに欠かせないのが、社員の「キャリア自律」です。キャリアとは仕事も含めた人生そのもの。仕事をすることで得られるものは報酬もありますが、社会やお客さまへの貢献や自己実現の充実感などさまざまです。また、キャリア形成に必要なアクションは一人ひとりのキャリアプランやタイミングによって異なります。こうしたさまざまなニーズに対応し、仕事における経験、成長、出会いなど、社員一人ひとりが「NECでキャリアを積みたい」と思えるようなさまざまな制度が設けられています。

評価に年次や経験年数は関係ない

すべてのポジションで“どのような仕事か”を示す「ジョブファミリー(職種)/ジョブタイプ(職務)」と“どのぐらいの責任と権限を持つか”を示す「バンド(等級)」が設定され、この組み合わせごとに「標準ジョブディスクリプション」が設定されています。標準的な職務内容、役割・責任のレベル、必要なスキルや経験などが定義されたものです。これにもとづき、社員一人ひとりが自己成長に向けた取り組みをしていきます。業績評価においては、年次や経験年数ではなく、パフォーマンスや行動を適切に評価します。

会社の中に「転職市場」をつくる

人材公募の仕組みとして、2020年にNEC Growth Careers(NGC)が始まりました。「求人情報」のように、部署の事業内容や経験できる職務などの情報が確認でき、入社後・異動後1年が経過すると、いつでも応募できます。NGCはNECグループ間に拡大しており、キャリア機会を最大限に提供しています。

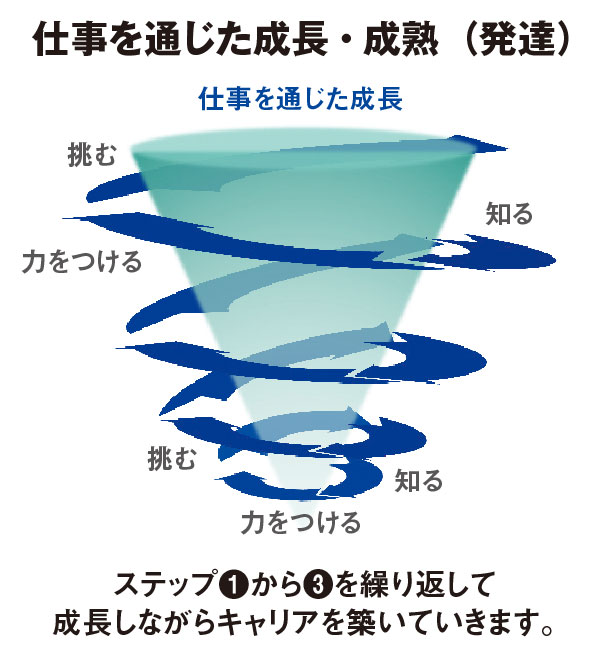

キャリア自律3つのステップ

「異動」「転職」だけがキャリアではありません。日々の業務で成長し続けること、自ら成果を出すためにさまざまな専門性を磨いていくことも「キャリア自律」です。

ステップ❶ 仕事を知る

仕事に主体的に取り組むことが第一歩。自分が向き合う仕事において、何が期待・成果であり、そのためにどういった知識・スキルが必要かを捉えます。

ステップ❷ 仕事を通じた成長

主体的に仕事に取り組み、成果を出すために、「経験学習サイクル」が重要です。“やって終わり”ではなく、しっかり振り返って、次に活かせることや改善点を考えます。

ステップ❸ 新たな仕事に挑む

より成果を出していくために、仕事経験を広げていくことが重要です。新たな仕事への挑戦のタイミングは人それぞれ。会社や社会に対してより貢献していくにはどうすればいいのかを考え、新しい仕事に挑みます。

NECの「学びの3つのポイント」

キャリア自律のためには、自分で専門性を高めていく主体的な学びが必要です。

NECでは「学びの3つのポイント」として定義しています。

ポイント❶ 学びは自分から

戦略や事業変化など、会社の環境は常に変わります。変化に適応するために、価値観・キャリア志向・スキルをベースに、自ら成長の計画を立て、学び続けることが求められます。

ポイント❷ 現場での学び

NECには最先端の知見が集まっています。だからこそ、実務からの学びが大切です。日々の仕事を内省し、フィードバックをもらって改善点を掴み、改善・実行のサイクルを回すことが重要です。

ポイント❸ 選ばれるプロフェッショナルへ

主体的な学びの結果として、選ばれるプロフェッショナルになること。会社も、個人の強み・成長余地を見極め、適時・適所・適材を通じて人の可能性を最大化するべく成長を促進させ、社員と会社が互いに「選び、選ばれる関係」を目指します。

「3つの学びの場」で成長する

学びの場は3つに分けられ、「ロミンガーの法則」では、ビジネスにおける人の成長に影響を及ぼす割合は「経験」が70%、「他者」が20%、「研修(公式学習)」が10%と言われています。最も多くを占める「経験」はおもに、ふだんの実務を通して学ぶことを指しています。

2つ目の「他者」はフィードバックやシャドーイング、コーチングなどによる学びです。また、NECではさまざまなラーニングコミュニティがありますので、こういった機会も活用して他者から学びを深めることができます。

3つ目の「研修(公式学習)」はトレーニング、Eラーニングそしてセミナーといった機会での学びとなります。NECでは全社員に無料でさまざまなスキルを動画で学習できるLinkedInラーニングを導入しています。また福利厚生制度として「カフェテリアポイント」というものがあります。これは会社から毎年、社員のみなさんに一定額のポイント(カフェテリアポイント)をお渡しし、一人ひとりがそのポイントの範囲内で、それぞれのニーズに合ったサービスを選択・利用することができるものとなります。このポイントの利用において、“学び”のカテゴリーに使う場合はポイント2倍で利用可能となり、社員のみなさまの主体的な学習を応援しています。

担当者のひとこと

人材組織開発統括部

小野田さん

L&D統括部

村上さん

NECだからこそ実現できる「キャリアの描き方」

1回きりの人生、できるだけ広い世界を見たい

GX事業開発統括部

北村さん

周囲の「期待値」に応える

自分の進むキャリアを、最初からすべて決めている人は少ないと思います。私は事業開発に興味をもって入社して、ずっとその領域で働いていますが、最近は既存ビジネスの変革にも興味を持つようになりました。それに、昨年度からマネジメント職についてチームを引っ張る面白さも感じています(NEC史上最年少での部長級登用)。

ひと通りの経験をしないと、自分のやりたいことはわかりません。いろんなことをやりながら、「これって楽しいな」「私はこれに興味があるな」と、自分がどう感じているのかを考えていくことが大事です。

自律的にキャリアを築いていくためには、「振り返り」が一番大事です。自分が何にやりがいを感じ、価値貢献できているのかを判断する。私の場合は、一つひとつのアウトプットが、周囲の「期待値」に応えているかどうかを考えるようにしています。

周囲とは、上司やお客さま、パートナー企業の方など、かかわる人すべてです。期待値が明文化されているものが「指示」や「依頼」です。私の考える「期待値」とはその裏にある考えを見極め、応えていく。つまり、潜在的ニーズに気づいて解決策を提供するということで、私の担ってきた事業開発の役割と同じだと考えています。

新しい挑戦をすれば

新しいチャンスが生まれる

私は事業開発の分野で、たくさんの経験をさせていただきました。昨年度からはGX(グリーントランスフォーメーション)の分野で、初めて海外の市場に触れ、そこにいる人たちとやり取りしています。

若手の立場で管理職に登用していただいたことも含め、1年、1年、学ぶ範囲が広くなっています。入社した時は、こんなに短期間で、こんなにたくさんの経験を積むことができるなんて思っていませんでした。

ただし、指示されたものだけをやっていては、その箱の中でしか学べません。私の挑戦する姿を見た人が、次の機会をつないでくれる。私のキャリアの中では、繰り返しそういう機会がありました。1回きりの人生、できるだけ広い世界を見たい。自分の知らないことを学べる環境に、すごく働きがいを感じています。

「変化する人」のキャリアに応えられる環境

インダストリーインフラ統括部

中村さん

「やりたい」でキャリアを選んできた

「自分たちで何かをつくり出している会社で働きたい」というのが、私の志望動機でした。営業や事業開発などのキャリアを経て、いまはハードウェア開発の仕事をしています。現在の部署は6つ目で、社内でも多いほうだと思います。

キャリアの判断基準は、「やりたい」という気持ちです。これは移り変わっていくものだと思います。変化の軸は2つあって、外部環境と自分自身の変化です。世の中に新しいテクノロジーや市場が出てきて、そこで何かをやってみたいと思うようになる。内面の変化で言えば、たとえば家族ができて、自分の興味関心が変わる。外と内の両方が変わっていく中、そのときどきで「やりたい」と思ったことを選んできました。

自分の「やりたい」を捉えるためには、常に自分に向き合うことが大切です。同時に、外の世界を意識することも大事です。会社員の服を着てではなく、自分の肌で世の中を感じる。自分のやりたいことは何だろうか、何に心が動くだろうかと考えながら、外の世界はどうなっているだろうかと観察する。すると、ある日ふと見つかるかもしれません。

「自分の好きな強み」という判断基準

もうひとつ、キャリアを選ぶ基準として、「自分の好きな強み」もあると思います。誰もが自分の「好きな強み」と「あまり好きではない強み」があるのではないでしょうか。好きな強みで勝負しているときのほうが、満足度も高まりますよね。

“働きがい”は「やりたいこと」と「自分の好きな強み」が重なっているときに生まれるものだと感じます。けれど、すぐに両方を見つけることは難しい。まずはどちらかの軸で進んでいれば、どこかで重なると思います。

NECは「海底から宇宙まで」というように、事業領域がとても広く、ありとあらゆる分野の企業の方と一緒に仕事ができます。会社のDNAとして変化に積極的で、社会に提供するものも多様に進化しています。

それだけの選択肢がある中で、各部署の業務内容はオープンになっていて、異動の自由度も高い。自分の意思で変化を続ける人のキャリアに、応えることができる会社だと思います。

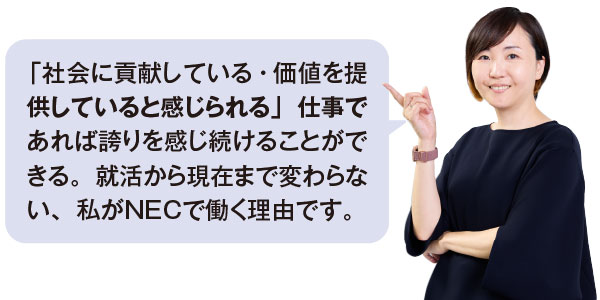

各部で活躍する社員たちに聞く

何事も、挑戦してみないとわからない

コーポレート

CDO Office

CDO戦略グループ

松本さん

全社のグローバル戦略の検討業務に従事しています。中期経営計画のブラッシュアップや、戦略を関連ビジネスユニットに説明するための情報収集、資料作成をおこないます。若手のうちから全社の方向性を決める議論に参加し、経営層の考えを吸収することで、多くを学び、自分の視座を高められます。

成長に向けて、ただ指示を待つのではなく、主体的に動く姿勢が大事です。何事も、やってみないと楽しいのか楽しくないのか、苦手なのか得意なのかもわかりません。当社は若手の熱意をがっしり受け止め、どんどんチャレンジさせてくれるので、安心して挑戦できます。また、キャリアアドバイザーやキャリアイベントが豊富で、スキル向上や資格取得の研修も受けることができます。歩みたいキャリアを後押ししてくれる環境で、日々自らの成長を追求しています。

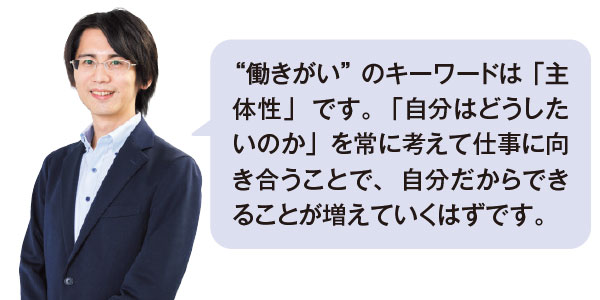

伴走者として、あきらめずに進み続ける

デジタルデリバリーサービスビジネスユニット

コンサルティングサービス事業部門

ビジネスアプリケーションサービス統括部

コーポレートトランスフォーメーショングループ

福田さん

企業変革に取り組むコンサルティングの部署で、経営企画部や人事、DX推進部署のお客さま向けに伴走支援をおこなっています。プロジェクトは困難も多いものの、お客さまのビジョン達成の伴走者になれるように努めています。

信頼される伴走者として、前例がないことでも失敗を恐れずに、主体的に動くことが必要です。すぐに結果が出なくてもあきらめず、愚直に取り組み続ければ活躍の場は広がります。

当社は、社会的に大きな役割と責任を持つお客様の支援を数多く行っており、社会的なインパクトを持つ仕事ができます。やる気さえあれば、若手でも大きな仕事を任せてもらえ、挑戦してみれば、大変であっても大きな成長につながります。自己実現しようと行動する社員を応援する文化もあり、行動し続けることで、自身の成長やキャリアによい影響を与えられる環境が整っています。

日々の変化は挑戦のチャンス

エンタープライズビジネスユニット

金融ソリューション事業部門 金融システム統括部

決済APグループ

村田さん

国内メガバンクの外国為替システムの開発に従事。現在、外国送金を決済する際のフォーマットを、ISO20022(世界共通規格)に準拠したものへ移行するプロジェクトのリーダーをしています。新規国際標準への対応は、世界中の金融機関との相互運用性を高める重要な取り組みです。グローバルな技術動向をキャッチアップし、日本の金融システムを世界標準に近づける使命感で取り組んでいます。

私が成長のために大切にしていることは「挑戦」です。外国為替の分野では、国際標準の導入や規制対応、技術革新が頻繁に起こります。その変化を「チャンス」と捉え、積極的に挑戦する姿勢が活躍の鍵です。

私は入社当初から海外勤務を希望しており、海外での挑戦も可能な環境にわくわくします。異なる部門への異動も可能なので、キャリアの視野も広く持つことができます。

確かな知識を土台に、経験を重ねていく

エンタープライズビジネスユニット

金融ソリューション事業部門 金融システム統括部

証券APグループ

宮田さん

大手証券会社を顧客とした基幹システムの開発を担当。アプリケーション共通部品の設計・開発や、アプリケーション基盤の標準化によるシステムの体系化・品質向上を行っています。お客さまの要望と技術的制約をすり合わせながら困難な状況に挑戦し、チームで問題を解決できたときや、お客さまから感謝の言葉をいただいたときに働きがいを感じます。

エンジニアとして成長するには、学び続ける探求心、周囲の意見や経験を吸収する素直さ、知識を実践に活かす行動力が必要です。学んだ知識を発揮して経験を重ねることが、プロとしての活躍につながると信じています。

“海底から宇宙まで”を取り扱う当社の環境で、私自身、異なる業種や幅広い技術・開発経験を積んできました。多様な人材が揃う職場の中で、刺激と共に未知の領域に視野を広げることもできます。

若手の学びと挑戦を応援する制度

互いに高め合いながら、個人・組織の成長につなげていく文化をつくる。そのために、若手の頃に主体性を持って学べる仕組みが整えられています。

リバースメンタリング

NECの「リバースメンタリング」は、シニアリーダーと新卒社員による、DX企業としてのカルチャー変革を目指す取り組みです。新入社員がメンターとなり、経営層の課題をDXで解決するワークをおこないます。ワークの中では、「会社の食堂が混んでいてなかなか食べに行けない」という課題をもとに、「メニューや栄養素を確認でき、事前に注文と決済を済ませて、食堂ですぐに食事を受け取れるデモアプリ」が生み出されました。

経営層は入社数カ月の社員が成果をかたちにする姿を見て、「若手社員はこんなにできるのか」と衝撃を受けます。そこから、若手層への信頼感や期待感、フラットなコミュニケーションや共助の重要性への気づきを得ています。また、新入社員は経営層の課題解決思考力の高さに学びを得ます。同時に、自信の強みを活かすことで感謝される、成功体験を得る場にもなっています。こうした気づきが、できないことをできる人にまかせるといったカルチャーや、権限委譲が進む風土づくりのきっかけになっています。

自主性を育てるプログラム

NECでは入社2年目の社員に「Enhance Your Value Program」という手挙げ制のプログラムを提供しています。目的は「自分ができることに主体的に取り組む」「自分だからこそのバリューを出したい」と感じることのできるリーダーシップ体験を得ることです。

コースは3日間で構成され、Day1では、セルフリーダーシップを学び、主体性を発揮するマインドセットを持ちます。そこから「アサインされた業務で+αの目標を達成する」「自分が課題と感じることについて解決策を提案し、他者を巻き込み実践する」といったことができるようになるためのアクションプランを作成します。そのアクションプランをふだんの職場で実践。Day2でアクションプランの進捗を確認し、Day3で実践の経験から次に活かせるポイントを振り返ります。また、さらに実践的な課題解決にチャレンジしたい社員向けに、実際のビジネス現場における課題定義から解決策実行までを90日で実践する「RISE Fastチャレンジコース」も設定しています。

オフィス紹介

チームの力を最大化するために必要不可欠となる、コミュニケーションに焦点を置いた新しいオフィス空間。完全フリーアドレスで、闊達なコミュニケーションに最適な空間へ進化させると共に、オフィスのサイズも最適化します。

本社

玉川事業場

NECイノベーション新棟(仮称)

現在、玉川事業場内に新たな拠点を建設中。約4,700人が利用する予定で、世界中のパートナーと交わり、オープンイノベーションで社会価値を創造する「知の創造の場」を目指します。規模は地上12階、高さ74.40m、延べ床面積5万㎡。2026年3月に開業予定。

NECってこんな会社!

“海底から宇宙まで”幅広い事業領域を誇る、創業125年超のNEC。AIをはじめとする先端技術とDXの実践で、お客さまと社会の変革をリードする。

NECはAIとセキュリティに強みを持つ、DXのリーディングカンパニーです。1899年の創業以来、125年以上にわたって最先端のデジタルテクノロジーを活用し、“海底から宇宙まで”社会全体にイノベーションを創出し続けています。近年では、世界トップレベルのAI技術と、日本のデジタルインフラを守るセキュリティサービスにより、高鳴る未来へと社会を導いています。その事業領域は多岐に渡り、社会のDXを実現していく「ITサービス事業」と、安心で安全な社会を実現していく「社会インフラ事業」。そして、新たな成長事業の創出にも取り組んでいます。「安全・安心・公平・効率という社会価値を創造し、誰もが人間性を十分に発揮できる持続可能な社会の実現」というPurposeを掲げ、テクノロジーの力で社会課題の解決に挑戦し続けています。