プロフィール

栗田 卓也(くりた・たくや)

千葉県千葉市出身。1992年、株式会社マイナビ(旧・毎日コミュニケーションズ)入社。採用コンサルタントとして、入社以来一貫して新卒採用業務に携わる。2007年、マイナビ編集長に就任。大学での就活講座や人事担当者向け採用セミナーなど、各種講演をこなし、2010年に新設となるHRリサーチセンター・センター長として、新卒採用のマーケット調査やランキング調査などのとりまとめを行う。2015年に社長室キャリアリサーチ統括部に籍を移し、2018年から転職や非正規(アルバイト・パート)も含めた幅広い人材マーケットの分析にも従事。2021年にマイナビキャリアリサーチLabを開設、所長に就任する。キャリアコンサルタント、日本キャリア開発協会会員(CDA)。

人的資本経営時代の職場選び

自分のキャリアは自分でつくる意識を持って働こう !

個人が持つ知識、技能、資質などを、付加価値を生み出す資本と捉える人的資本経営が注目を集めています。海外の投資家を中心に広まったこの考え方は、経済産業省が「人材版伊藤レポート」を発表して以降、日本でも知られるようになりました。今後、人的資本の情報開示に取り組む企業が増えていくと、企業の採用活動や学生の就職活動にどのような影響があるのか。マイナビキャリアリサーチLabの栗田卓也所長に聞きました。

企業の価値は働く人の創造性から生まれる

海外投資家を中心に人的資本の考え方が広まる

近年、個人が持つ知識、技能、能力、資質などを、付加価値を生み出す資本と捉える人的資本経営が注目を集めています。

これまで、農業を中心とする第一次産業から知識集約型の第四次産業、ロボット関連の第五次産業に至るまで、さまざまな産業が発展してきました。その中で、企業が生み出す価値の源泉は、働く人のアイデアや創造性にあるという考え方が広まり、特に海外の投資家を中心に人的資本という考え方が広まっていきました。

その証として、アメリカの代表的な株価指数であるS&P500の市場価値において、企業価値を構成する要素のうち無形資産が8割以上を占めたという現状があります。無形資産とは、従業員の持つ技術や能力などの人的資産、特許や商標権や著作権などといった知的資産、企業文化や経営管理プロセスなどといったインフラストラクチャ資産、企業ブランドなど、物的な実態の存在しない資産のことを言います。ここにはソフトウェアやデータベースも含まれます。

加えて、環境(Environment)、社会(Society)、ガバナンス(Governance)を重視したESG投資の普及が人的資本経営の注目度を一層高める要因となりました。ESGは企業だけでなく、従業員にも大きな影響を及ぼすため、経営における重要な指標として認識されています。

このような背景から、人的資本経営は、企業の持続的な成長に欠かせない取り組みとして位置づけられるようになり、投資家の間では企業評価の際、人的資本の情報開示やESGへの取り組みを重視する傾向が強まっています。

2023年に金融庁が人的資本の情報開示を義務化

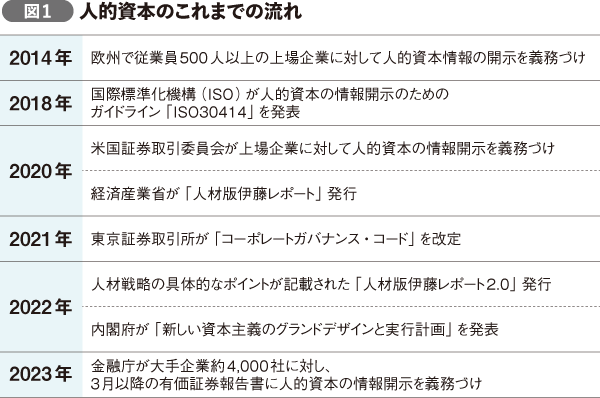

2014年、欧州では従業員500人以上の上場企業に対して、人的資本の情報開示を義務化しました(図1)。2018年には国際標準化機構(ISO)が人的資本の情報開示のためのガイドライン「ISO30414」を発表し、2020年には米国証券取引委員会(SEC)が上場企業に対して、人的資本の情報開示を義務化しています。

一方、日本でも国際的な動きを受けて、人的資本の考え方が大きく波及しています。経済産業省は2020年に、「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会(座長:伊藤邦雄)」の成果として、人的資本の情報開示のポイントや先進企業の事例をまとめた「人材版伊藤レポート」を公表し、続く2022年公表の「人材版伊藤レポート2・0」では、人材戦略の具体的な指針を示しました。2023年には、金融庁が大手企業約4000社を対象に、3月以降の有価証券報告書で人的資本の情報開示を義務化しました。

こうした背景から、日本国内でも上場企業を中心に人的資本の情報開示に積極的に取り組む企業が増えています。

「ISO30414」で提示された11領域

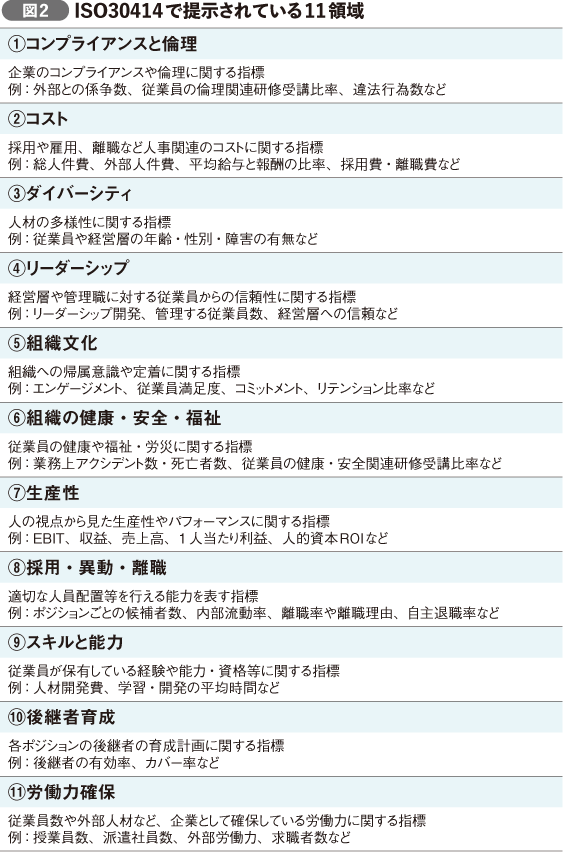

2018年に発表された「ISO30414」では、企業のコンプライアンス、倫理、ガバナンス、採用、雇用などを含む11の領域において、情報開示の指針が示されています(図2)。

たとえば、ダイバーシティ関連の項目では、社内の従業員の年齢、性別、障がいの有無などの詳細な情報を記載することが求められます。リーダーシップに関する項目では、経営層や管理職に対する従業員の信頼度、組織文化の項目では、従業員の組織への帰属意識や定着率が評価基準として挙げられ、採用・異動・離職に関する項目では、適切な人員配置がなされているかどうかを示す指標が必要です。

これらの各項目について、投資家の視点を反映させること、そして、測定可能な指標を明確に提示することが、企業の信頼性や評価を向上させるうえで欠かせない要素となります。

しかし、実際には、すべての項目を具体的に数値化して開示することに対して、課題を抱える企業も少なくありません。ここ2~3年の情報開示に関する現状としては、ほとんどの企業が情報の整理や他社の開示事例の調査といった準備段階にとどまっているのではないかと考えられます。

人材戦略における3つの視点と5つの共通要素

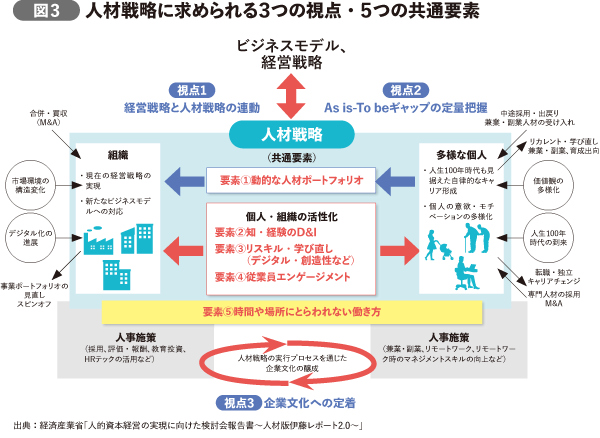

企業による人的資本の情報開示の促進を目的に公表された「人材版伊藤レポート2・0」では、人的資本経営のあり方を「3つの視点と5つの共通要素(3P5Fモデル)」というかたちで提示しています(図3)。それぞれについて簡単に説明すると、次の通りです。

3つの視点

①経営戦略と人事戦略の連動

これまで経営者が組織の方向性を主導してきましたが、今後は「どのような人材を配置すべきか」「人材育成のためにどのような制度を設けるべきか」といった人事戦略を経営戦略と結びつけて考えることが求められます。たとえば、社内でDXを推進する場合、人材採用や人材育成によるデジタル人材の確保が求められます。

②As is-To beギャップの定量把握

人的資本の情報開示を効果的に行うためには、企業の現在の姿(Asis)と将来目指すべき姿(Tobe)のギャップを定量的に把握することが大切です。

課題別のKPIを設定し、自社の戦略を定期的に見直せるようにすると同時に、経営陣は人事部門と連携して人材データに基づいて指標の認識合わせを行い、期限を設けて達成に向けた状況を注視する必要があります。

③企業文化への定着

企業のパーパスやミッション、社会的価値や存在意義を明確に伝えたうえで、社員一人ひとりの目標や価値観と照らし合わせることで、働く意味を社員自身が見出せる文化を育むことが人的資本経営の成功を支える基盤となります。

5つの共通要素

①動的な人材ポートフォリオ

人材ポートフォリオとは、企業に必要な人材を分析したものです。社内に足りないスキルや能力を把握し、必要な人材を見極めたうえで、具体的な施策を提示することが求められます。

しかし、現状では大手企業でさえ、この課題に十分対応できていないケースが多く見られます。たとえば、法務部門で人員が急遽必要になった際に「法務知識を持つ社員は誰か」が特定できないといった事態が発生しています。

また、自社にとって必要なリーダーシップの定義も重要です。たとえば、出版社に求められるリーダーシップと、新たなITビジネスを立ち上げる際に必要なリーダーシップでは、求められるスキルや役割が異なる可能性があります。こうした違いを明確にし、適切な人材戦略を立てる必要があります。

②知・経験のダイバーシティ&インクルージョン

多様性のある個人が各自の知識や経験を持ち寄ることで、組織がイノベーションを生み出す原動力となります。そのため、個人のパーソナリティや能力、スキルなどをしっかりと把握し、それぞれを適切なポジションに割り当てることが企業に求められています。

同時に、個人の感性や価値観を尊重し、高齢者、女性、外国人、ジェンダーなど、多様なバックグラウンドを持つ人々が活躍できる環境を推進する視点も欠かせません。

③リスキル・学び直し

リスキル・学び直しでは、社員のスキル向上を目指し、持続的な成長を促進するための制度や機会を提供できているかどうかが問われています。単に社員にスキルアップを求めるだけではなく、社員が積極的に取り組む意欲を持ち続けられる環境であることも意識する必要があります。

④従業員エンゲージメント

従業員のエンゲージメントが高い状態とは、会社との「心の距離」が近いか遠いかに関わっています。仮に上司との関係に悩みを抱えていたとしても、仕事自体は好きで、会社の活動に対して共感が得られていれば、仕事を続けようという気持ちが生まれます。従業員が自分の仕事に意味を感じられる環境をつくることが非常に重要です。

⑤時間や場所にとらわれない働き方

既存の業務プロセスやマネジメント手法を見直し、リモートワークや在宅勤務を導入するなど、柔軟な働き方を提供することを検討します。

「人材版伊藤レポート2・0」では、これら5つの要素を取り入れながら、3つの視点を実行していく必要があると提言しています。

人的資本の情報開示はまだ発展途上

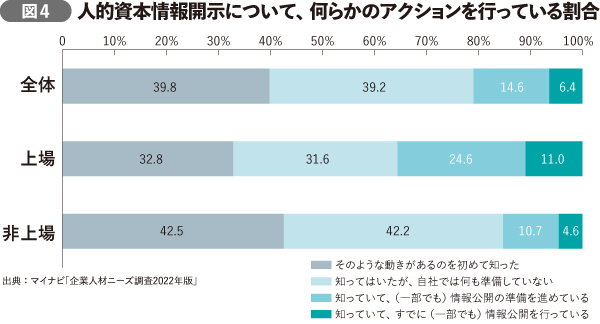

2022年にマイナビが実施した人的資本経営の取り組み状況に関する調査では、人材採用に関して決裁権を持つ採用担当者2170名を対象に「人的資本の情報開示について、何らかのアクションを行っているか?」という質問をしました。

その調査結果を見ると、情報開示を行っている企業(全体)は6・4%、上場企業に限定しても11・0%にとどまっています(図4)。また、「そのような動きがあるのを初めて知った」と回答した企業(全体)は39・8%、非上場だけで見ると42・5%です。

調査時期が2022年12月であるため、現在はもう少し取り組み状況や認知度が上がっていると思いますが、上場企業以外は広がりつつあるとは言い難い状況であることがわかります。

金融庁が公表している人的資本の情報開示に関する優良事例では、各企業の人的資本に関する取り組みが紹介されています。特定の項目を中心に公表したり、ダイバーシティや女性活躍の指標を総合的に提示したりする企業はありますが、「ISO30414」の11項目で示された離職率や一人ひとりのコストなどを含めて幅広く人的資本を開示しているケースはまだ少ないのが現状です。

人的資本経営を企業価値向上に結びつけるためには、まず自社の情報を整理し、「何のために情報開示をするのか」を明確にすることが求められます。

人的資本経営と健康経営の密接な関係

人的資本経営と健康経営は密接に関連しています。そのため、人的資本の取り組みを進めるうえで、健康経営は不可欠であると言えます。人材を「資本」として捉えるならば、まず社員の健康を維持することが土台となるからです。

健康経営において、健康診断の受診や喫煙の抑制を推進したり、社員に運動習慣を促したりすることは最低限のベースとなります。また、社員の挑戦意欲、仕事と家庭における悩みの把握など、心の側面のケアも欠かせません。学び直しや自己成長の支援など、社員への投資をきちんと行うこと、仕事のやりがいと会社のパーパスを共有しあい、一緒に働く意味を考える機会をつくることも、健康経営のプラスアルファの要素となります。こうした視点が組み込まれることで、より包括的な健康経営が実現されます。

健康経営にはキャリアの概念も関連してきます。社員のキャリア形成に関しては、従来の終身雇用を前提とした考え方から、社員が個々の成長にあわせて柔軟に選択するという考え方へと変化しています。企業は社員のキャリア教育やリスキリングを積極的に推進していますが、こうした取り組みも、健康経営に通じる概念です。

学生が求める働き方やキャリア観の変化

「安定している会社」で働きたい

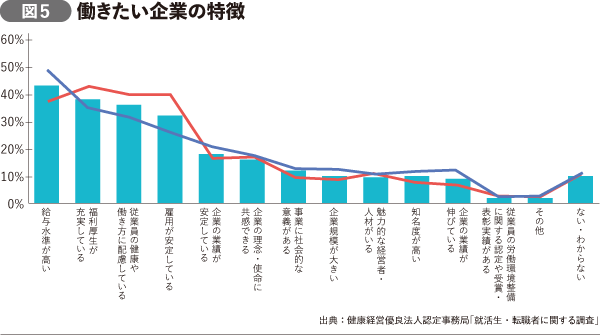

健康経営優良法人認定事務局が2023年9月に公表した「就活生・転職者に関する調査(調査実施機関:日経リサーチ)」では、就活生(20~29歳の大学3年生以上または大学院生)と転職者(1年以内に転職活動を行った20~59歳の中途採用者)を調査対象に、「働きたい企業の特徴」を聞いています(図5)。結果は、「給与水準が高い」「福利厚生が充実している」「従業員の健康や働き方に配慮している」「雇用が安定している」が上位に挙がりました。

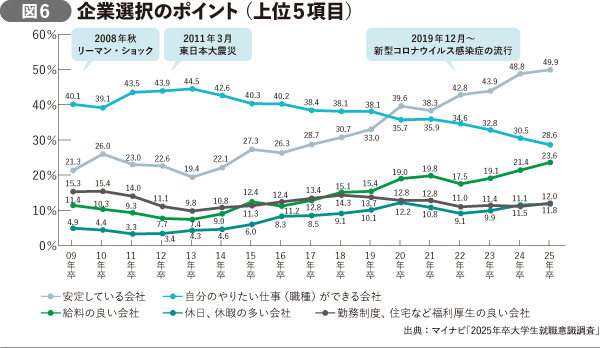

また、マイナビが2024年4月に公表した「2025年卒大学生就職意識調査」でも同様の質問をしています。企業選択のポイントを聞いたところ、「安定している会社」が6年連続で最多、「自分のやりたい仕事(職種)ができる会社」「給料の良い会社」が続きました(図6)。

こうした調査結果から、学生は職場に対して、安心して働ける制度や環境、ワークライフバランスを求めていることがわかります。

男性の育休取得は当然の権利

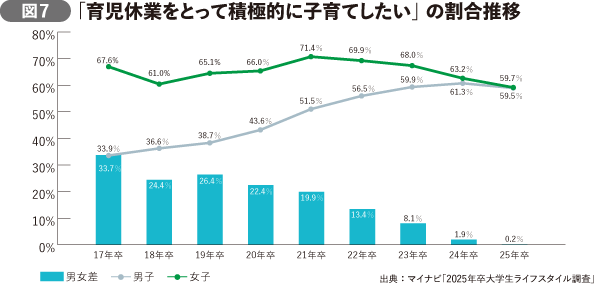

こうした傾向は、育休に関するデータにも表れています。女性が育休取得に積極的であることは変わりませんが、男性も育休取得への意識が年々高まりつつあり、「育休を取るのは当然の権利」という考え方が一般的になってきました。

図7を見ても、男性が「育休を取って積極的に子育てしたい」と答えている割合が大幅に増加していることがわかります。現在の若年層は、夫婦共働きを前提としたキャリア観を持っていることから、家庭と仕事のバランスを重視する傾向が強まっており、年収なども含めた生活の安心感を確保することが価値観の基盤となっていると考えられます。

お金への不安とキャリア形成

年金に対する不安や資産形成への関心が高まっており、「給料の良い会社」を求める声も増えています。人口減少や経済の不安定さ、物価上昇に伴う実質賃金の低下など、ニュースでネガティブな情報を目にする機会も多く、30年や40年先の将来に対する不安が大きいことも関係していると思われます。

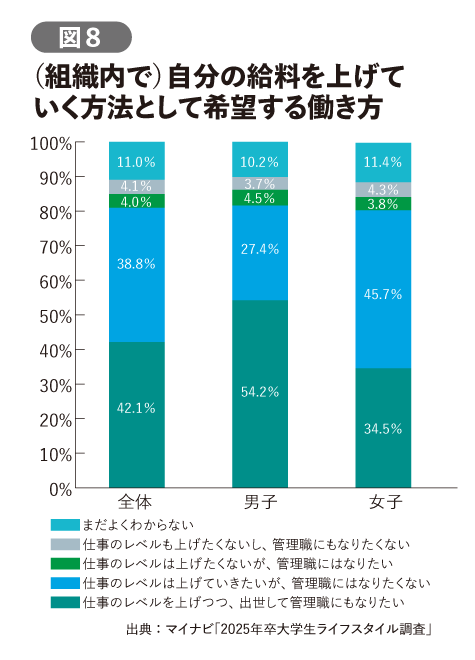

一方、キャリアに関しては、組織内で自身の給料を上げていく方法として、「仕事のレベルは上げていきたいが、管理職にはなりたくない」と回答した学生が4割程度いることも特徴です(図8)。そこには、高収入は難しくてもワークライフバランスを保ちながら、夫婦で子育てもしっかりできる環境を整えたいという思いが透けて見えます。

今の学生は、かつてのように「ガツガツ稼いで出世したい」といった考え方は少数派となり、競争や比較に対して苦手意識を持つ人も増えています。このように、学生が求める働き方やキャリア観の変化が企業の人材採用に影響を与えていると考えられます。

企業側が人材採用で抱えている課題への対応

働く人が減っていくという現実を認識する

働き方やキャリア観が変化している中、生産年齢人口の減少などが影響し、企業の採用活動は正規・非正規を問わず、以前にも増して厳しい状況が続いています。

たとえば、飲食業界の場合、ショートタイムの働き方が一般化しました。以前はパートやアルバイトが1~2年継続して働いて、仕事を覚えながら半分社員のように仕事をこなしていましたが、今後はそういう人材を維持すること自体が難しくなってきます。忙しいランチタイムのときだけ来て、2~3時間働いて帰るような人を雇用するケースが増えていくでしょう。

社員に関しても、過去20年で非正規の割合が増加し、正規の社員の中でも副業や兼業を行う人が一般化してきました。たとえば、特定の会社に所属しながら、他の会社の業務委託を受けるといった、働き方の多様化が進んでいきます。

さらに、2025年には、かつて労働人口のボリュームゾーンであった団塊の世代が75歳以上を迎えることから、高齢者の働き手の確保も難しくなり、定年延長や再雇用制度の見直しなどが人員確保の課題となります。

このように採用の課題は多岐にわたりますが、解決の大前提は、「働く人が減っていく」という現実を認識することです。限られた人員で労働生産性を向上させるためには、組織の構造や戦略を柔軟に見直す必要があります。

人が採用できない状況が10年続けば、企業が提供するサービスを維持するために必要なコア社員や、その企業が大切にしている経営理念、強みやノウハウが失われていきます。そこを維持してくれる社員をどう残していくのかが大きな課題で、結果的に人事戦略が経営戦略と直結しやすい状況になっていると言えるでしょう。

アウトソーシングや自動化で社員の負担を軽減する

多くの企業では、アウトソーシングや多様な働き方を取り入れて、部分的に働いてもらう人を集めるというアプローチが進んでいます。AIを活用した業務の効率化や割り当てが実施されている事例もあります。

たとえば、組織の方向性を示すような重要な業務は、やはり責任ある社員が担当すべきですが、それ以外の部分はAIや外部の人材に任せることも有効です。業務タスクを見直し、適切にアウトソーシングや自動化を活用することで、社員の負担を軽減し、組織全体の生産性向上につなげることができます。

一方、業務体制の変革や新しい働き方を取り入れる際に、社員は自分の役割がなくなってしまと心配することもあるでしょう。そのため、経営層は組織の方向性を明確に示し、ビジョンと戦略を共有することが不可欠です。

人的資本経営を人材採用にどう活かすべきか

では、こうした人材採用の課題を解決するために、人的資本経営をどのように活かしていくべきでしょうか。ポイントは次の3つです。

①人的資本関連の情報を整理する

人的資本経営によって今後の雇用課題を解決するためには、社員のスキルや能力、配置状況などのさまざまなデータを基にして戦略的に判断することが解決への第一歩となります。将来的な人材ニーズの見直しを行う際、データを適切に取得できているかどうかが大きなポイントです。

たとえば、コンプライアンスや倫理、スキルと能力など、「ISO30414」の11項目の中で、すでに社内でデータを取得できている項目もあれば、まったく取得できていない項目もあると思います。現状を把握して、取得できていないデータをどのように取得するか、もしくは取得する必要があるのかを判断します。そのうえで、最終的にどのような項目を開示し、効果的に採用につなげるかを考えます。

②RJPを意識して透明性を確保する

今の若い世代はインターネットやSNSを駆使して膨大な情報を収集できる世代であることから、就職活動や転職活動をする際、企業のホームページはもちろん、口コミサイトなども入念にチェックしています。企業のPRとして提供される表面的な情報だけでなく、実際に働く環境がどれだけ整備され、実際に活用されているのかを見ています。募集要項に「育休が取れる」と書いてあっても本当に取れるのか、取りやすい環境なのかといった内部情報を知りたいと思う気持ちは誰でもあるはずです。

そのため、企業は「RJP(リアルスティック・ジョブ・プレビュー)」を取り入れながら、透明性を確保することが求められます。RJPとは、企業側が求職者に対し、仕事や組織の実態について良い面だけでなく悪い面を含めて、ありのままのリアルな情報を開示することです。RJPにより企業側と求職者の間には信頼関係が醸成されやすくなり、採用のミスマッチの解消につながります。

③隠したい情報を公開するときは改善施策とセットで説明する

人的資本の情報開示には、透明性が求められる一方、情報を受け取る側のリテラシーが注意点として挙げられます。働いた経験がない学生に対し、離職率30%と示しても、その数字が高いのか低いのかわかりません。そのため、「何でもいいから情報を開示する」という考え方ではなく、離職率30%の意味や背景を説明し、学生が判断しやすい有益な情報提供を心がけることが大切です。

また、何でも良い情報だけを並べてしまうと、信用されない可能性もあります。隠したい情報がある場合は、隠すのではなく、改善施策とセットで公開し、丁寧に説明することが非常に重要です。

これからの時代のキャリア形成と職場選び

自分のキャリアは自分でつくる

これから社会に出て働く学生にお伝えしたいのは、ひとつの会社で定年まで働くことが現実的ではない中で、自分のキャリアは自分でつくっていくという意識をしっかり持ってほしいということです。働き方や働く環境が変化するスピードは以前にも増して速くなっていて、経済だけでなく雇用のグローバル化も進んでいます。これからは海外の人材と競争しながらキャリアを磨いていく視点も重要になるでしょう。

また、産業構造に関しても、20~30年というスパンで大きく変化しています。かつてはブラックな業界などと揶揄されていたIT業界が、今は環境が改善されて給与も高く、若者が憧れる業界となりました。こうした状況を踏まえると、特定の業界に固執する必要はありません。

常に自分にどんなスキルが身についているのか、どのような経験が得られているのかを考え、数年に1回はキャリアを棚卸して、整理していく必要があります。

どんな仕事でも通用するポータブルスキル、いわゆる社会人基礎力などの基本的なスキルはどの会社でも求められます。人にはそれぞれの強みがあるため、その強みを自分の中で整理し、伸ばしていくことが非常に重要です。

情報収集と経験で自分とマッチする企業を選ぶ

就職活動に関しては、健康経営優良法人以外にも、くるみん認定やグッドキャリア企業アワード、ホワイト企業認定など、企業選びの参考になる認証制度がたくさんあります。応募を検討している企業がそうした認証を取得しているかどうか、働き方や組織文化の醸成において、どのような取り組みを行っているのかを確認してみてください。

地方に拠点を置く小規模な企業でも、働きがいを重視し、成長している企業はありますし、一般にはあまり知られていない企業でも、実は優れた技術力と国際競争力を持っていることがあります。

また、人的資本の情報開示が進むと、企業選びの判断材料になる情報も増えていきます。『会社四季報』に載っていない情報も、将来的には公開される可能性が高く、今後は給与の表示方法や基礎年収の区別なども、より透明に開示される流れが進んでいくでしょう。

自分の大切にしている価値観や得意・不得意を明確にし、どの企業が自分の基準に合致するかを見極めることが重要です。自分に合った職場を見つけるためには、自分を知ることが大切で、そのうえで社会の動向や企業の状況を理解し、最もマッチする企業を選ぶべきです。

そのためには、インターンシップなどを通じて、早い段階から自分と仕事に対する考え方を整理しておくといいでしょう。自分のキャリアについて、何となくでも方向性を見つけておくだけでも、選択の質は上がります。

人生やキャリアの選択肢や優先順位は、その時々で変わるものです。最終的に「これが答えだ」と決めつけるのではなく、「これもありかもしれない」「こっちのほうが自分に合うかも」といった柔軟な基準をつくることが大切です。

多くの経験を積むことが、最終的に自分に合った職場を見つけるための一歩となります。キャリアは人生の3分の1を占める重要なファクターであり、仕事を通じて得られる出会いや経験も大きな価値を持っています。お金を稼ぐことだけを目的とするよりも、どのような人と一緒に働き、どんな環境で成長できるか、そして、自分が仕事に何を求めているのかを常に考えることが大切です。

最短の道が最善の道であるとは限らない

一方、あまりに深く考えすぎるのは逆効果です。答えがないものを無理に求めることは、ストレスや迷いにつながりやすいので、哲学的に深く考えすぎず、ゆるく考える程度で構いません。仕事と自分との関係性について考え続けることが、最終的に自分にとって良い職場を見つけるための最善の方法です。

初めての職場での経験は、その後のキャリア選択に大きな影響を与えます。新卒で就職することは、しばしば「ゴールデンチケット」のように思われがちですが、実際にはそうではありません。初めての就職で失敗したから、この先の職業人生は終わりだと考える人は多いのですが、実際にはあとからいくらでも挽回できます。

大切なのは、何を大事にして働きたいか、どんな仕事が自分に合っているのかを考えることです。価値観がコロコロ変わるようであれば、それは価値観ではなく、一時的な思い込みかもしれません。自分が大切にしているポイントを見つけてみましょう。

最初から完璧な選択肢を求めるのではなく、なんとなく方向性が近いと思うものを選んでいくことが、結果的に大きな道をつくります。タイパ・コスパを求める今の若い世代は、最短でゴールにたどり着くことを重視しがちですが、最短が最善であるとは限りません。

道を外れることもあるし、回り道をすることもありますが、そこで学びや経験を深め、最終的にゴールにたどり着けばそれでいいのです。