株式会社サトーってこんな会社!

株式会社サトーは、バーコードやRFIDなどの情報を自動で認識し、入出力をする「自動認識技術」を駆使し、あらゆるモノや人に情報をひも付け可視化することで、現場の課題を最適に解決する「自動認識ソリューション」を提供しています。

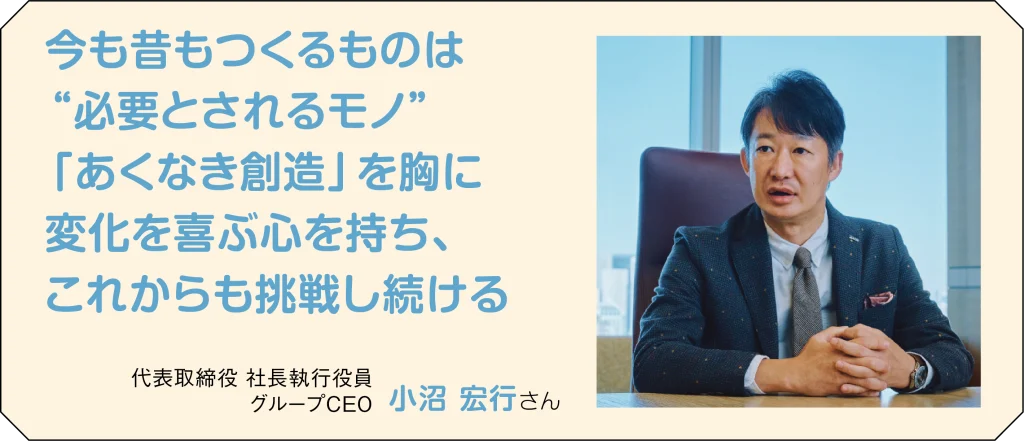

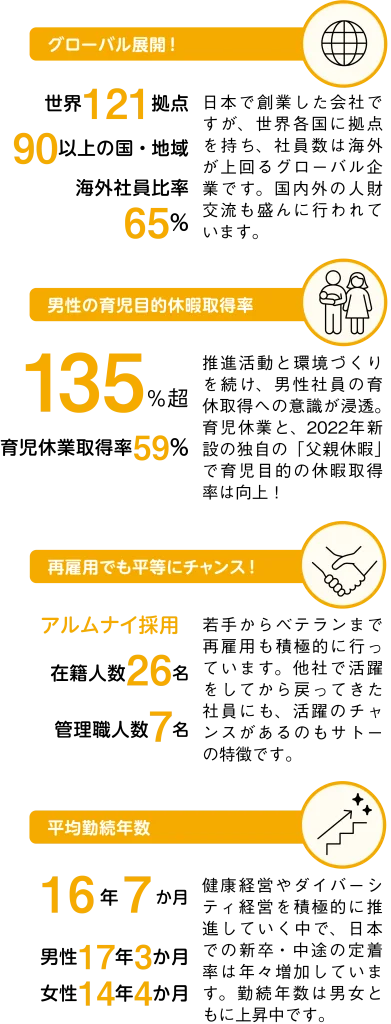

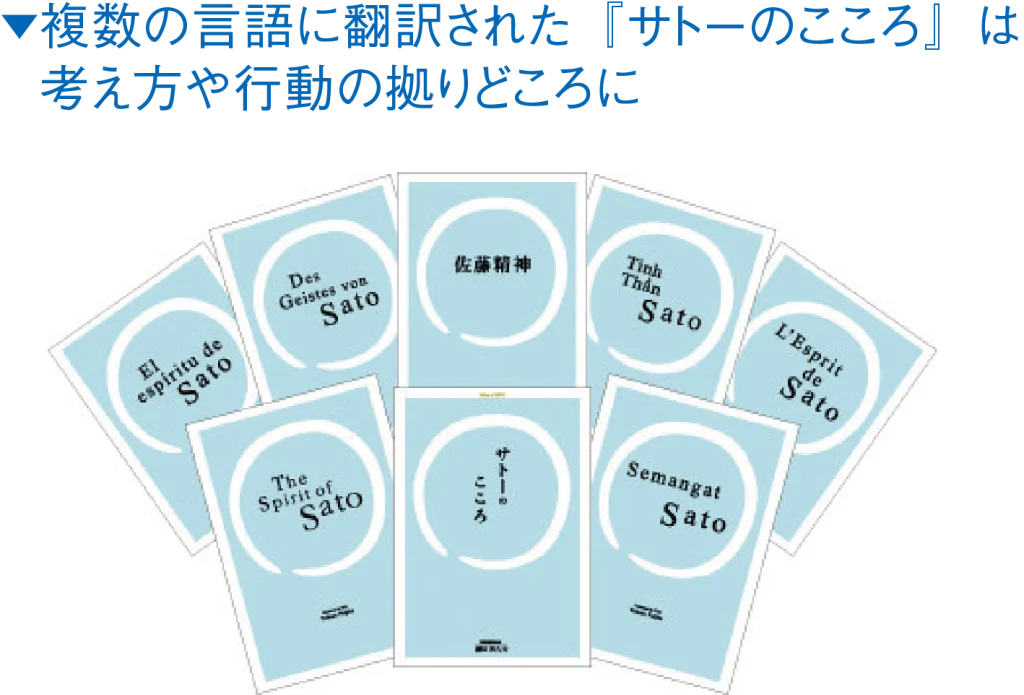

1940年に創業以来「あくなき創造」を社是として、変化する時代や社会のニーズに合わせ、お客様の課題解決のために工夫を重ねてきました。現在は国内46拠点、海外75拠点と、サトーの開発力から生まれた商品は、日本のみならず世界へも展開しています。2011年に「ダイバーシティ宣言」を発表。社員一人ひとりの個性を尊重し、働きやすい職場環境の整備に注力しています。世界中の顧客ニーズに応えながら、時代の変化に合わせ、持続可能な企業であり続けます。

必要とされるモノ”を

80年以上つくり続けてきた

1940年の創業以来、価値を創造し社会発展へ貢献すべく歩んできました。私たちは、時代の流れに応じて最適なサービスを提供し、80年以上にわたり“必要とされるモノ”をつくり続けてきた自負があります。

例えば、主力商品であるラベルプリンターも、長年にわたり必要とされてきました。この先プリンターという商品がどのような形に変化しようとも、我々の持っているタギング(モノや人に情報をひもづける)の技術は別の業界で応用ができ、その都度お客様や社会の課題解決へと役立てられると考えています。

時代は変化している、

我々も変化を楽しみながら進む

2023年4月の社長就任後に、経営スローガンとして「非形式主義」と「共創」を掲げてきました。前例にとらわれず、今までより熱量高く価値をお届けすることを目指し、「大企業病を極端に恐れよう」と社員に伝えています。事業領域の権限移譲や、高い機動力を発揮できる組織づくりに尽力し、変化を恐れずに進んでいく姿勢は、社内カルチャーとして根づき始めています。

いわば縁の下の力持ちとして成長してきましたが、時代の変化と共に、提供するモノ自体に価値が出てきたと感じています。今後は、より多くの人に直接届く商品領域へと進出する可能性が大いにあります。それにより技術の向上やソリューションの変化が期待できるだけではなく、この業界を目指す人財が増えるのではないでしょうか。

「サトーならば私は輝ける」

期待と実感を提供できる会社へ

当社は個人の人種、性別、国籍、文化、宗教、年齢、学歴、障がいなどにかかわらず、個人を尊重し、それぞれが活躍できる社内制度や風土の実現を目指しています。

例えば、「会社を良くする創意・工夫・気づいたことの提案や考えとその対策の報告」を三行にまとめて経営トップに報告できる「三行提報」、仕事内容や状況に応じた働き方ができる職場環境、パパ・ママ育休取得制度など、バックグラウンドが違う人たちが安心して活躍できるように環境整備に注力しています。

「サトーならば私は輝ける」と感じながら仕事ができる。そんな期待と実感が、良い仕事へつながっていくと思っています。

45年以上の歴史

会社の成長を支える「三行提報」

1日三行の日報で

全社の視点を糾合する

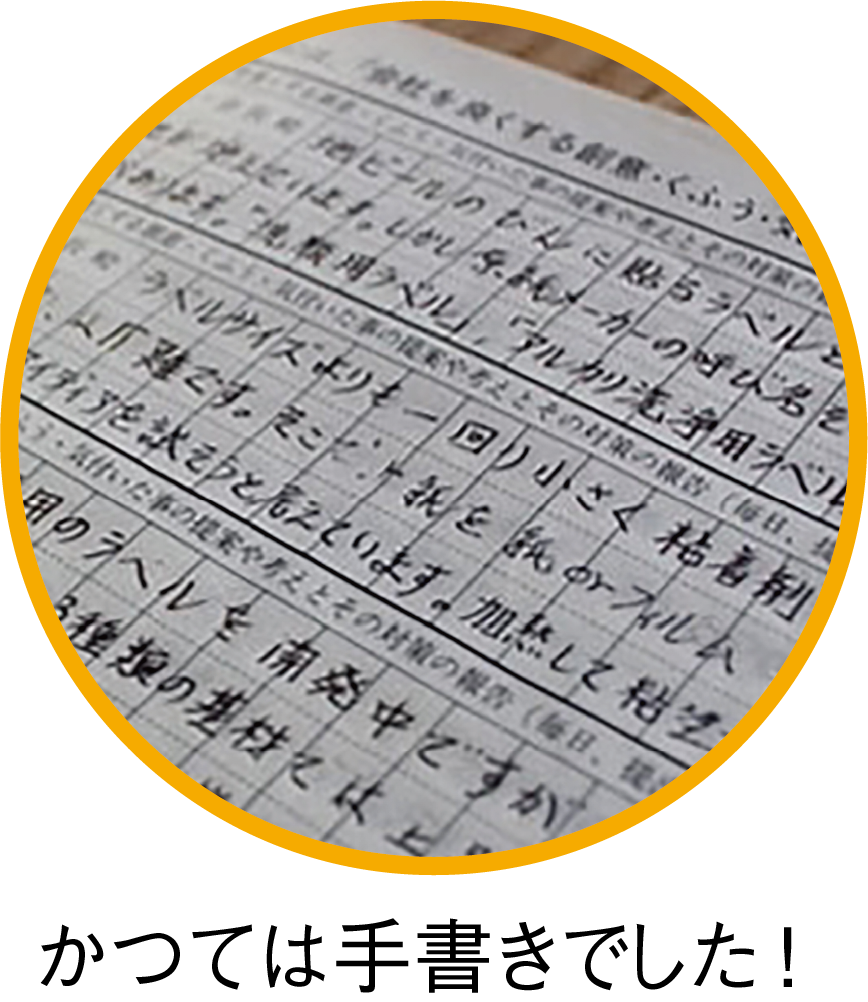

「三行提報(さんぎょうていほう)」とは、サトーグループに45年以上受け継がれている独自の制度です。社員が毎日経営トップに宛てて、会社を良くするための創意工夫や気がついたことの提案や考えとその対策の報告を三行(100 〜150文字)にまとめて提出する取り組みです。

1976年に創業者の佐藤陽氏が、「ハンドラベラー」がベストセラーになったことで忙しくなり、日々会社で何が起こっているのかを把握できなくなってきたことを背景に始まりました。当時は管理職を対象に、業務日報を書くように指示していました。社員数の増加と共に枚数も増え、すべてに目を通すのが難しくなったためサマリーとして三行で書くようになったのです。

毛細血管のように行き渡り

変化、ヒントを見逃さない

会社を永続的に発展させていくためには、経営者一人の視点だけではなく、社員の協力が必要であり、直接社長に提言することで会社運営を補佐してもらうことを目的として、現在まで受け継がれています。

三行提報はサトーにとって“毛細血管”のようなものです。会社の隅々まで張り巡らされ、さまざまな情報が提出され、提報がきっかけとなり、小さな変化が日々起こります。提出者にとっては小さな点でしかない情報でも、社長にとっては、週報などそれ以外のすでにインプットされている情報と合わさることで創発効果が起こり、社会の変化にも即時対応できるのです。

今後もAI技術と組み合わせながら、集まった声を精査し、サトーの力にしていきます。

「三行提報」豆知識①

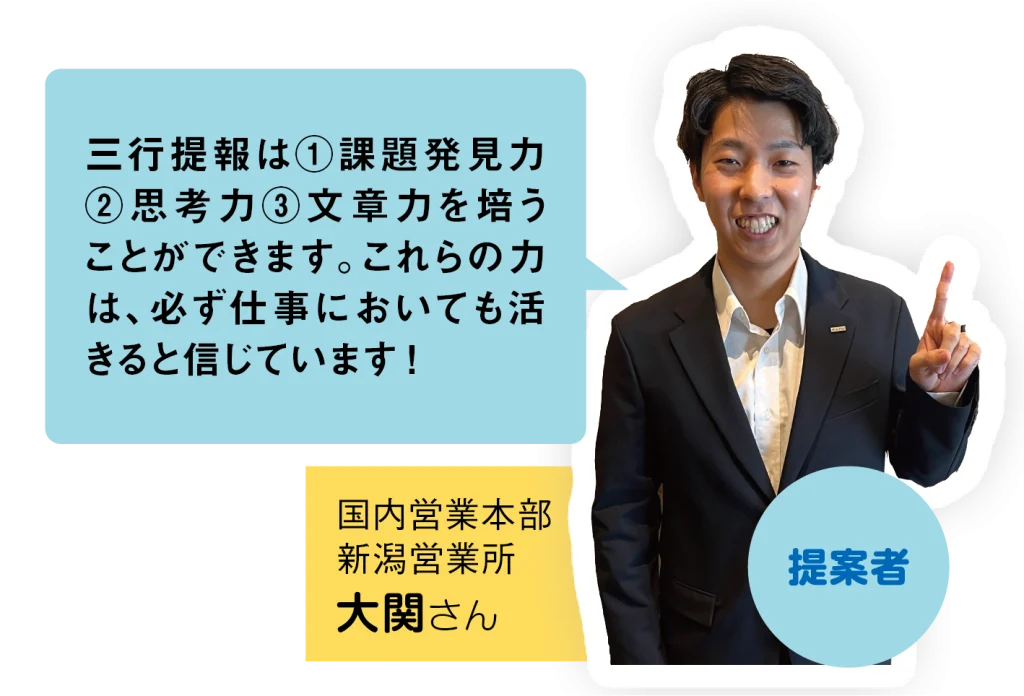

「なぜ毎日提出するのですか?」と聞かれることがあります。毎日ではなく、週1回の方が、提案や報告の質が上がるのではないかと考えている人も多いかもしれません。

週1回でも、毎日でも質や考える時間は同じだと思っています。ただ毎日の場合、社員はネタに“飢えた”状態になり、「何か情報はないか」と日常をキャッチアップする視点が鍛えられるのです。変化を機敏に感じられることが重要だと考えています。

三行提報からのアウトプット

「ハンズフリー」入室ソリューション

三行提報をきっかけに、新商品の開発や人財獲得を目指す機会の創出など、さまざまな可能性を広げています。その一例をご紹介します。

手を使わずに覗き込むだけで、個人認証と体温チェックを同時に実現できるシステムです。食品製造業のお客様の声をヒントに2017年に提報で提起。そこからニーズの確認と技術の市場調査を行い、展示会用にソフトを開発。デモ環境を整えると2018年には各種展示会に出展、顧客提案というスピード感でした。現場のニーズに合ったこの入場管理システムは、すぐに注文を受け、企業の課題解決とサトーの成長に寄与しています。

お客様のニーズは

新しい商品のヒント

三行提報から生まれた商品、サービスの1つが、虹彩認証と体温チェッカーを用いた、工場向けの「ハンズフリー」入室ソリューションです。

食品製造業のお客様のもとを訪れた際、外来者にも体温測定義務が常識になりつつあり、測定にかかる時間の負担、なりすまし防止のニーズ、衛生面での不安などの話を聞きました。そこで課題を解決するべく、虹彩認証による個人認証と体温管理が一度にできるシステムがつくれないか、と三行提報で提案したのがきっかけです。

さまざまな情報や意見を組み合わせた結果、実現できると判断しプロジェクト化。素案の提案から、システム化、実地でのテストを経て商品化へと進み、販売を実現することができました。

三行提報を通して、現場の声を直接社長に伝えられ、その声に前向きに取り組んでもらえたことは本当に嬉しかったです。

「社員の声」を次々に反映させる

事業内容だけをみると、堅いイメージがあるかもしれませんが、実際には社員一人ひとりの声を否定せずに聞いてくれる空気感がある会社です。やりがいや働きやすさを実感できています!

「三行提報」豆知識②

提出された「三行提報」はデータベース検索が可能。また、興味のあるキーワードを登録すれば、その情報をまとめて受信することができます。

三行提報 からのアウトプット「新卒採用サイト」

コーポレートサイトに関する三行提報を読むことで、採用サイトの改善を着想しました。友人が勤める会社の採用サイトを見てみると、ワクワクするような工夫が盛り込まれており驚きました。三行提報で他社との比較報告や改善案を提出したところ、サイトのアップデートがプロジェクト化されました。新卒1年目ならではの就活生目線に立った提案ができたと思います。

サトーの商品は世の中のあらゆる場所で活躍している一方で、会社の認知度は高くありません。まずは就活生に知ってもらうことが、やがて社会全体へのサトーの認知につながると感じています。【採用サイト→就活生人気上昇→会社認知度向上】。こうした好循環が生まれることを期待しています!

今後も新人ならではの視点を大切に、三行提報に取り組みたいです。

三行提報からのアウトプット「国際女性デーを祝うSNS投稿」

3月8日の国際女性デーを祝うため、女性たちが多様性、包括性、成功した事例、サトーの価値などを表現する動画を撮影、SNSに投稿することを提案し、評価をいただきました。SATO FranceS.A.S.(サトーフランス)には才能のある女性たちが多く働いており、会社に深く貢献しています。その活躍を紹介することで、グループ全体にもその輪が広がってほしいと思いました。将来的には、女性のリーダーシップクラブを立ち上げたいと考えています。

三行提報は多くの人とアイデアを共有し、実現につなげるチャンスでもありますし、さまざまな視点からの意見があり、日々、新しい発見をもたらしてくれます。「変化を喜ぶ。現状維持を選ばない」という姿勢で、サトーの変革を担う一員として、今後も貢献していきたいと思っています。

「三行提報」海外事情

日本で生まれた「三行提報」は現在、欧州、アジア、オセアニアなど世界のグループ拠点において導入され、日々、活発な提案・報告が寄せられています。

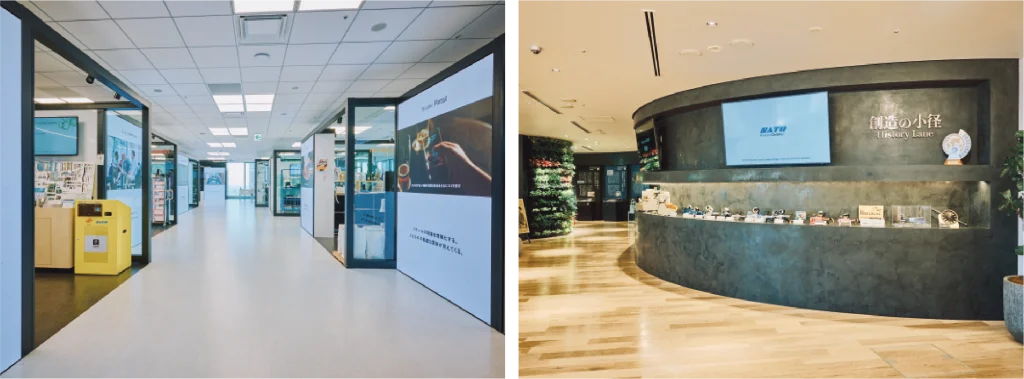

創造するオフィス

特にコロナ以降は働き方の多様化が進み、サトーでも積極的な環境改善の取り組みを実施しています。2020年11月に、本社を目黒から田町駅に接するビルの24 〜26階に移転。オフィスにはDE&Iを意識した、さまざまな仕掛けが施されています。

個性を「混ぜ合わせる」オフィス

本社オフィスのコンセプトは「Stir(混ぜ合わせる)」です。本社がサトーの拠点をつなぐハブとなり、職種や階層を超えて一人ひとりの個性が混ざり合う環境を目指しています。交わることで化学反応が起き、チームの連携や新しいイノベーション、価値の創出になることを狙いとしています。

「9つの環境」で自分らしく働ける

サトーでは、業務や気分に合わせて働く場所を自由に選べる「ABW(Activity Based Working)」を取り入れています。「個人で集中作業を行う席」「電話をするボックス」「皆でアイデアを出し合う場」など活動に応じて設計。それぞれ「対話・発散・整理・専門・転換・偶発・会話・没頭・均衡」と9つのエリアがあり、サトーらしい“混ぜ合わせ”が実現しつつあります。フロアをつなぐ内階段は、そんな自由に働く社員同士が交差する場です。

サトーのDE&Iがわかる4つの数字

サトーの人財育成がわかる4つのキーワード

E.D.G.E(エッジ)

海外グループ会社及び日本国内向けに、eラーニングや研修のコンテンツ配信などをするプラットフォーム「Learning Management System(以下、LMS)」を導入しました。

社内投票で決定した名前は、Engage(参加する)、Develop(開発する)、Grow(成長する)、Evolve(進化する)の頭文字から。社員一人ひとりが、スキルを身につけ成長していくための、1,000前後のコンテンツがあります。

社内大学「SATO Campus」

教育研修のほか、異動や配置などの施策を含む総合的な人財開発プラットフォームです。人財育成と企業文化醸成の仕組みとして2021年4月に設立されました。グループ全体で取り組み人的資本強化と持続的なお客様の価値創造の実現、社員の働きがい向上を目的として運営しています。

それぞれのキャリア目標に向けた知識やスキルの取得、機会の獲得が可能です。さらに充実させ、社員の創意工夫と主体的な行動を促していきます。

バリューチェーン研修

サトーグループのビジネスの本質と現場業務を的確に理解することを目的とした、国内社員向けの研修。2023年度は282人が受講しました。現場見学や講習を通じて現場業務を知ることで、サトーグループ特有の事業のコンセプト、オペレーションなどを確認し、自部署以外の業務を理解することができます。研修終了後は「チェーン=つながり」を一層感じられ、お客様への価値創出が意識できるようになります。

社内コーチ制度

変化や挑戦を楽しもうという自発的な成長を目指すための基盤は、社員一人ひとりの「働きがい」や「心の健康」です。その基盤づくりのために社員同士がより一層フォローし合える環境が必要であると考え、社内コーチ制度による育成に取り組んでいます。

外部育成機関による70日間のトレーニングや認定試験の実施により、約30名のコーチが活躍しています。

人への想い / 人財育成

これまで私たちは、人と商品を通じてお客様の課題解決に注力してきました。現場に携わる営業・保守・SEだけではなく、それを支える間接部門や開発、製造などあらゆる部門の経験と知恵を結集させることで、お客様に付加価値を提供できるという考えが、経営の根底にあります。その結果、創業から80年以上社会に必要とされ、今につながっています。

サトーグループは、企業の持続的な成長の源となるのは「人」であると位置づけ、「社員は財産」と発信してきました。顧客価値の創出と社会課題の解決というミッションを実現するために「イノベーションを生み出す組織文化」の醸成が欠かせないと考えています。そのために、競争力の源泉である「現場力」の向上と、その土台である企業理念の実践により、社員一人ひとりが「自ら考え行動し(自立)変化を起こせる(自律)人財」=「ジリツ人財」になるべく、人的資本への投資を行っています。

例えば、キャリア施策の充実です。全員が真のプロを目指し成長できるように、職種別・機能別の「キャリアラダー」の整備や、自身のキャリアや生き方を振り返る「キャリアデザイン研修」を実施。2024年からは女性向けや伴走者である上司向けの研修も始めました。社内コーチ制度、社内公募などキャリア支援制度も拡充しています。また、社是「あくなき創造」を体現した行動を称える表彰制度などの動機づけの取り組みも行いながら、イノベーションを生み出し続ける組織を目指しています。

個の中に全体がある

2代目社長の藤田東久夫氏の言葉に、物事を正しく把握するには全体を捉えようとするのではなく、個別の現象を捉えることが重要で、すなわち全体の中に個があるのではなく、「個の中に全体がある」というものがありました。まさに会社も社員一人ひとりの「個」の力が会社全体を形づくり、その原動力になっていると信じています。

多様性を重視した職場環境づくり

社員が財産。未来のイノベーション創出に

欠かせない“多様性”を活かす仕組み

サトーは持続可能な企業を目指す上で、女性活躍の推進の他、働きやすい職場環境づくりにも力を注いでいます。

DE&Iの実現に向けた想いと施策について進藤さんに話をうかがいました。

会社を発展させ持続するために

今後さらに多様性が重要になる

サトーグループでは社員(人)がいるからこそ事業が持続的に価値を生み、お客様へ届けることができると考え、人間性の尊重と多様性を重視してきました。

社是である「あくなき創造」を体現できる社員を育てるべく、働きやすい環境の整備も進め、一人ひとりが働きがいを持って活躍できる企業を目指しています。

創業当時から性別を問わず個人が輝いて仕事をしてほしいという願いがあり、現代の多様性に通じる理念を抱いている企業です。私自身、今後イノベーションを生み出すには多様性・ダイバーシティの推進が重要になると感じており、一層「社員が財産」という姿勢が鍵になると考えています。

2022年には指名諮問委員会の下部組織として、全執行役員から構成する人財開発委員会を発足しました。国内外の女性社員率を高めるため、女性活躍推進施策の提案、実行を進めています。委員会では「女性のキャリア形成支援」「女性の雇用率向上」「外国籍担当」などのチームに分かれて月に1回議論を続けています。

社内SNSを使い、委員会の活動状況の発信を担当しています。執行部の本気度や考えを、社員に共有し理解してもらうことも重要な目的の1つです。

女性活躍を推進することで、男性側として「差」を感じるかもしれません。しかしこれは積極的是正措置であり、推進していくことで、会社にとっても新しいイノベーションの創出やリスクの発見などにつながります。会社を発展させ持続するためには、働きやすい職場の提供はもちろん、多様性への理解が不可欠と考えています。

働き方改革と制度紹介

人財部の声

「どこでもワーク」

自宅近くの拠点で仕事。

時間の無駄を省き生産性アップ!

社員の出社や在宅など働き方を部門ごとで個別に判断しており、本社では在籍者約900人のうち40 〜50%が出社しています。そうした中サトーでは、在宅勤務だけではなく、働くことに適していれば自宅以外の場所で働ける制度「どこでもワーク」を取り入れています。

例えば、外回り後には帰社するのではなく、状況や効率を見て別の場所で働くことが可能です。ただし育児や介護をしながらではなく、あくまで生産性の向上を求める働き方であることが重要です。今後は多様な働き方につながるように、さらに利用しやすくしていきます。働きやすさと働きがいは似て非なるものですが、働きにくい環境はエンゲージメントの低下につながるからこそ、社員の声を聞きつつ、柔軟に取り組んでいきます。

利用社員の声

「パパ・ママ育休取得制度」

父親休暇もアリ! 親になっても

安心して働ける制度が充実

サトーでは母親の産前・産後休暇、育児休暇に加え、独自の「父親休暇」があります。私が育休を取得したのは、第二子が生まれた後の2024年5月から7月までの2か月間でした。事前に上司とメンバーにも相談すると「おめでたいね!」というムードで快く送り出してくれました。

育休中は家事と育児に集中でき、仕事はチームに引き継いでいたため育休明けには「さあ、やるぞ!」とやる気と共にスムーズに復職することができました。

制度を活用する人は年々増えており、仕事とプライベートのどちらでも、何度でも相談に乗ってくれる仲間と働けることは、サトーの大きな魅力です。この経験から、男性の育休取得の大切さを広め、皆がワークライフバランスを大切にできる雰囲気づくりに貢献していきたいです。

Our100th/DE&I推進部の想いと活動を知れば、未来のサトーの「ありたい姿」が見えてくる

2040年の創業100周年に向けてイノベーションを加速させる

Our100th/DE&I推進部は創業100周年の2040年に向け、今よりも活発にイノベーションを起こせる企業であることを目的とした社長直轄部署。個人も組織もクレドを体現する企業文化を定着させることを目的とした、「企業理念推進」と、自ら考え行動し、それを喜べる、働きがいを感じられる企業風土づくりを推進する「風土改革」の2つのグループで構成されています。サトーの未来を知るためにメンバーに話を聞きました。

100周年、それ以降のサトーの未来を見据えて、サトーのミッションに近づき、ビジョンの実現につなげるために、事業活動の土台となる推進活動を行っています。

DE&Iはイノベーションを

起こすための手段

DE&Iは、社是「あくなき創造」を起点としたイノベーションを日常的・継続的に起こしていくための“手段”として考えています。思考の多様性により、革新的なアイデアがより多く創出される文化・風土をつくることに努めています。個を尊重し、信頼し合い、そして一致協力をします。

企業文化の浸透、企業風土の

改革に終わりはない

「企業文化浸透」では、全社員がサトーらしい行動を“無意識に”実践できている状態を目指し、世界各国にいるリーダーたちと協働で進めています。「風土改革」においても、失敗を恐れず挑戦を繰り返しながら、イノベーションを引き出す組織をつくるために制度提供と実現支援を続けています。

企業理念推進

Our100th/DE&I推進部 企業理念推進グループ 石渡さん

「世界の社員を対象に行っているエンゲージメントサーベイにおいても、理念に対する肯定的評価が極めて高い結果が出ました。」

『Building People,Building Business』を人財育成の最重要テーマとし、その根幹に企業理念を据えています。2016年に専門チームを発足し、世界の各拠点を行脚して浸透プログラムを実施。同時に世界の拠点で総勢100名を超える企業理念推進リーダーが自走できるよう活動しています。また、社員が自身の一年の仕事を理念に照らして振り返るワークショップを全地域で開催し、優秀事例を賞賛する「SATO Credo AwardsWorld Cup」というイベントも毎年開催しています。

一石伝波

Our100th/DE&I推進部 風土改革グループ 木本さん

「失敗を許容し変化や挑戦が歓迎され、社員が働きがいを感じられる企業風土醸成を目的としています」

職場における業務や環境の改善提案を、自身の上司宛てに提出し、それらについて部門内で検討し、実行していく取り組みです。「一石伝波」をきっかけとした改善活動が確実に実行されるよう、各部門代表の推進メンバーと共に各種フォローや推進活動を行っています。上長が、提案を歓迎していることを伝える声掛けや、提案に対して迅速なリアクション及び丁寧な対話を行うことで、提案の件数が増加し、内容の質も向上していることを実感しています。

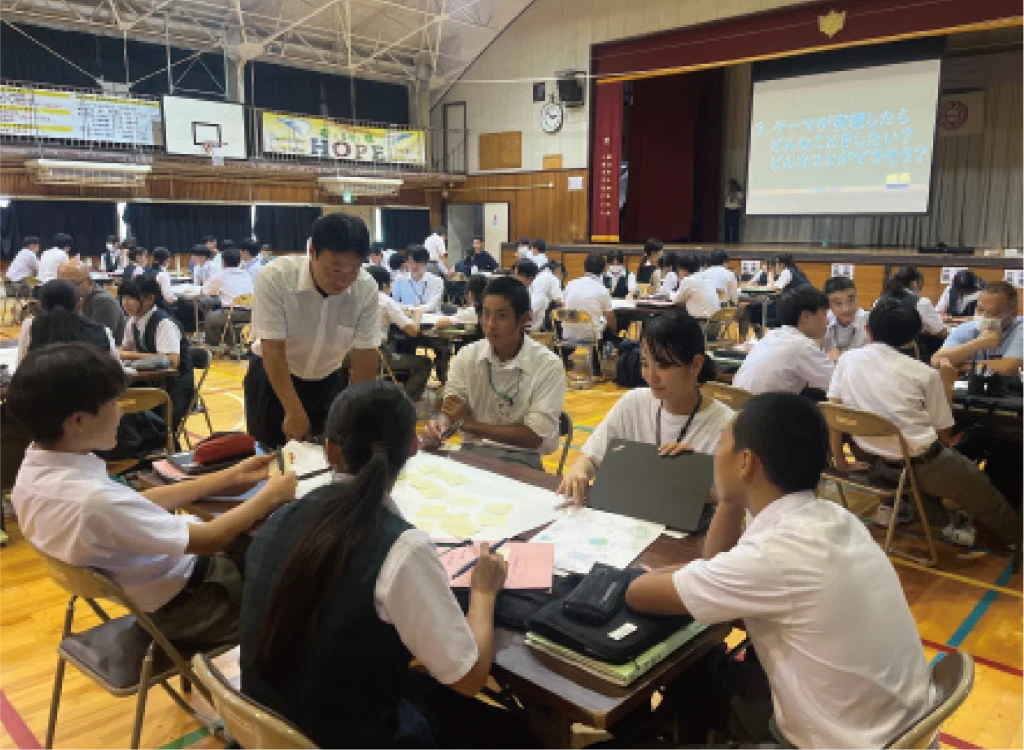

中学生との共創プロジェクト

Our100th/DE&I推進部 風土改革グループ 川口さん

「教育の側面での社会貢献も目的のひとつですが、中学生の自由な発想に触れて社員も刺激を受け、凝り固まった思考を払拭するきっかけとなっています」

約半年間の総合学習の授業の中で、中学生と有志社員がチームを組んで“ワクワクする5年後の未来を考えよう”というテーマでアイデアを共創するプロジェクトです。最終的に、校内代表に選ばれたチームが本社でプレゼンを行いました。アウトプットだけでなく、有志社員から「自由に意見を述べられる雰囲気が、いかにアイデアの質と量に影響するかを学んだ」といった感想が寄せられるなど、活動を通して多くの気づきを得られました。今後も継続をしていきたいです。

バッカーソンの取り組み

Our100th/DE&I推進部 風土改革グループ 永井さん

「メーカーであるサトーの社員自ら”新たな価値を創造する”ことの楽しさを実感することが、会社全体の成長と発展につながると考えています」

一般的な「ハッカソン、メーカーソン」の目的が新規ビジネスの創出とするのであれば、「バッカーソン」はそれだけではなく、社員の挑戦を、会社が、そして社員同士が称賛し合うことが当たり前の風土をつくることをメインに考えています。さまざまな拠点や部署から参加した有志社員がチームを組み、課題設定を行い、それに対する解決策(商品、サービスなど)の企画・立案を行います。サトーのビジネスや技術と無関係でない限り、自由な発想で設定して良いとしています。

障がいを持つ方との共創プロジェクト

Our100th/DE&I推進部 風土改革グループ 松原さん

「社会貢献に社員が主体となって挑戦することで、社内にイノベーションの風土を醸成することにつながっています」

2024年度は、全国から参加した有志社員と外部からお呼びした障がいのある当事者と共に半年間かけて行いました。フィールドワークやワークショップを通して、当事者の「社会課題の解決」や「より良い職場環境構築」ためのソリューションアイデアの具体化を進め、最後はプレゼンを行いました。そして実現性のあるアイデアは、担当部署に引き継がれます。障がいへの理解促進、異なる部署から参加した有志社員同士でも交流が生まれ、他部署への理解にもつながりました。

※所属・役職は取材当時のものです。 (2024年12月取材)