dentsu Japan ってこんなグループ!

国内電通グループの約140社、23,000人で構成されるdentsu Japan。近年は、広告・コミュニケーション領域のみならず、システム開発、事業創造、企業変革など、あらゆる領域の課題を統合的に解決し、顧客の「成長」に伴走しています。多様な領域で新しい価値を生み出し続ける源泉は、従業員一人ひとりの多様性にあります。それぞれが自分の「やりたいこと」を明確に持ち、自発的に考え、行動する。互いの違いを尊重し、さまざまな意見を縦横無尽にぶつけ合うことで、思いもよらないアイデアが創造される。DEIの領域でも、社内施策だけでなくビジネスソリューションまで、さまざまなアクションが生まれています。

役員対談企画

「DEIは競争力の源泉」

人財の強みを生かすDEI推進

多様な個の掛け算が、

自走する組織に

吉羽 電通グループ(dentsu)のパーパスは「an invitation to the never before.」。

「never before」には、まだ見ぬアイデアを生み出し続けることで、顧客へ、そして社会へ持続的に貢献していこうという意味が込められています。そのために必要なのが、「多様な個の掛け算」。一人ひとりが能力を最大限に発揮し、その専門性を掛け合わせることで新しい価値や可能性を生んでいく。その掛け算が、至るところで自走していく組織でありたいと思っています。

口羽 つまり、DEIは私たちの競争力の源泉ということです。dentsuでは、人財こそが最大の資産なので、「全員活躍」を合言葉に推進しています。dentsuの人財の強みは、アイデアとそれを実現したい!というパッションが一人ひとりに内在していること。この強みを最大限生かしながらdentsuらしいDEIを推進しています。

カルチャーをつくる

dentsu流 ボトムアップDEI

吉羽 dentsuのカルチャーとして、誰かから言われてやるのではなく、従業員の「こんなことをやってみたい! 」という思いからさまざまなアクションが生まれ、実現されていくという企業風土があります。DEI推進でも、この従業員からのボトムアップのパワーを大切にしています。

口羽 まさに、グループ各社の従業員が、自身が所属する組織のDEI課題を発見し、周りを巻き込みながら、自らアクションしていますよね。それが自走しているのがdentsuらしくて、年間200くらいのアクションが現場で生まれ実践されています。

吉羽 結局、カルチャーは一人ひとりの行動の蓄積なので、トップダウンだけではスピードが遅いんですよね。従業員一人ひとりの志に根差したボトムアップがインクルーシブな企業風土醸成には欠かせないと感じています。

「あなた」に対する好奇心を持つ

口羽 そうですね。DEIの本質は、目の前にいる人との違いを知り、認め、生かしあうことだと思います。誰でも、これまでの人生で培ってきた強みが必ずあります。dentsu Japanで働く仲間にも、これから入ってくる方々にも、自分の強みを認識し、それをお互いに生かし合ってほしいと思います。

吉羽 私は周りの人に対する好奇心が大事だと感じます。誰でも強みや魅力を持っていますが、その相手に対して興味がなければ見出すことができません。「この人って私と全然違うけど、面白いな」とみんなが思えると、きっと社会が良くなるんだろうなと思います。

口羽 先日、全社に送ったメールの中に「貪欲に求め合おう」というメッセージを入れたんです。例えば、自分の身近にいないマイノリティの人たちに対して、自分とは遠いと思いがちです。でも、自分と遠いと思う人ほど、自分には見えていない視点がある。それを貪欲に求め合うことで、想像を超えるアイデアが生まれると思っています。根底にあるのは、「あなた」に対する好奇心ですね。

吉羽 その方が面白いよなって思うんですよね。せっかくいろいろな人と出会って、いろいろなことをできるんですから。

アクションを創出するプラットフォーム

DEIパーク

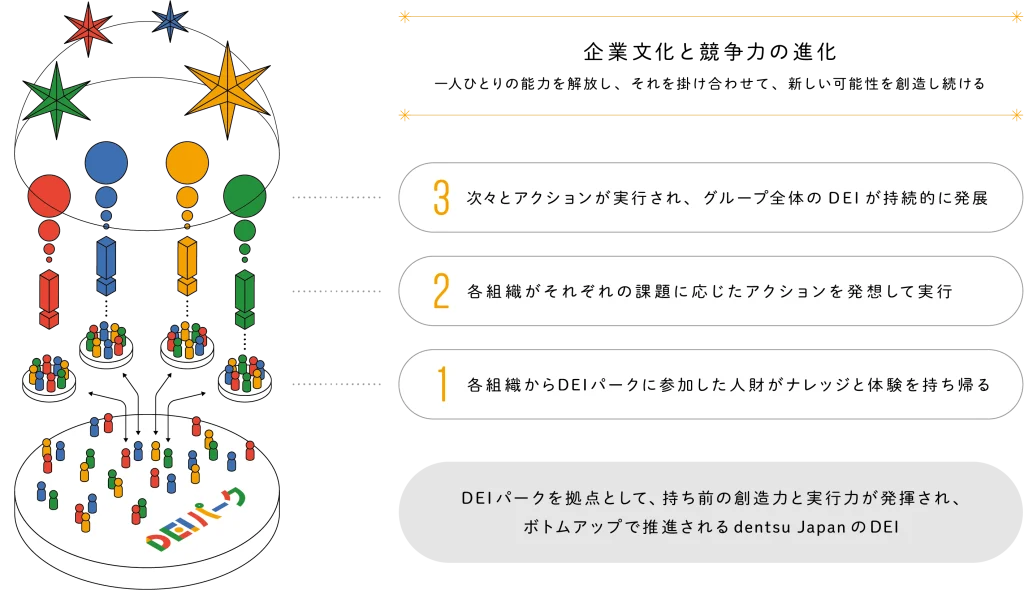

「DEIパーク」とは、dentsu Japan独自の学びとアクション創出のためのプラットフォーム。DEIの基礎知識の習得と、マイノリティ当事者である仲間の声を聴くプログラムをコアに、参加者自らが対話・発信などのアクションを生み出しています。

DEIパークは2021年にスタート。現在すでに第7期を迎え累計1,500人以上が参加するプラットフォームです。このDEIパークには、アクションの要となる人がdentsu Japan各組織から選抜され参加します。これまでに国内グループ各社の経営層から一般従業員まで広く参画。所属部門も偏りがないことが特徴で、すべての従業員が安心して自らの能力を発揮できる組織を目指しています。

DEIの課題を具体的に解決していくためには、一人ひとりが主体的に行動することが必要です。dentsu Japanでは、研修だけではなく「アクション創出プラットフォーム」として、一人ひとりがアクションに参加できるような仕組みにしています。

プログラムでは「当事者の声を聴く」ことを大事にしており、dentsu Japanに所属するマイノリティの方にお話をしてもらっています。当事者の困り事や不安、周囲のサポートについて、生の声で語ってもらう。それが一人ひとりの「自分ごと化」につながっています。

プログラム内では対話の時間を必ず設け、感じたことや考えを共有し合います。その際に見えてくる自分と他者との考えの違いを認め、1つの気づきとすることを大切にしています。

これらのプログラムが、参加者にとって自組織に必要なDEI推進を考える機会となり、さまざまなアクションを創出。周囲もどんどん巻き込まれ、DEIに対する意識が高まるなど、大きな影響力があります。

一般的に、DEIの研修などは外部講師や研修団体を招いて開催することが多いですが、dentsu Japanではほとんどの研修やアクションを自ら企画・実行しています。これも、やりたいことへのチャレンジを後押しするdentsuならではの取り組みです。

その他の従業員向けプログラム

dentsu Japanでは、従業員であれば誰でも参加できる

イベント・制度を多く提供しています。

DEI Month

■ 多様な視点や経験を得られる機会を提供

1か月にわたり多様なプログラムが開催されるDEI Month。DEIテーマに関するオンラインセッション、農福連携の農園体験(163ページ参照)、dentsuのクリエイティブディレクターによるアイデア創発のワークショップなど、プログラム数は20以上。毎年、プログラムは刷新しており、「具体的に業務に役立つ」などの声が多く届きます。

IWD(International Women’s Day:国際女性デー)

■ すべての従業員にとって働きがいがあり成長できる職場をつくる

dentsu Japanでは、国際女性デーに合わせて複数のプログラムを開催しています。2024年の取り組みでとくに評判がよかったのは、グループ各社から複数の女性マネジメントを招いたリアルトーク。女性にとってロールモデルが見つけづらい中で、キャリアに対する意識や行動の幅を知ることができる機会になりました。また、男性役員を聞き手に、女性のヘルスケアに関するオンラインセッションを開催。さまざまなジェンダー課題を、全員が認識し考えられるよう多様なプログラム展開をしています。

Tokyo Pride (旧:東京レインボープライド)

■ LGBTQ+当事者とアライを力強くサポートする職場を目指して

Tokyo Prideは、LGBTQ+の課題解決を目指すイベントで、dentsu Japanでは、8年前からブースを出展しています。ボランティアに参加する従業員や、dentsu Japan各社の経営層は年々増え、当事者とアライのネットワークが広がっています。従業員の家族向けツアーを実施したり、ブースを訪れた一般の方々とのコミュニケーションを通じて、より多くの人々に理解と関心を持っていただける機会づくりを続けています。

さまざまな企業で組織されるdentsu Japan。

各社の壁を越えて、活躍の場を広げる制度も用意されています。

![]()

dJオープンキャリアプログラムは、dentsu Japan各社の社員を対象とした公募制度です。配属が決定した場合は、希望先のグループ会社で2年間働くことになります。

本プログラムは、「意欲的な人財の自律的なキャリア支援」と「グループ内の人財交流」を加速させることで、社員がもっとパフォーマンスを発揮できるようにすることを目的としています。また、各社の知見やスキルを「掛け算」することでの組織力向上を目指しています。

2024年度から導入され、初年度は17社が参加。55人が応募し、配属決定者は27人となりました。応募者からは「キャリアアップのための選択肢が広がる」「とてもいい取り組みだと思うので、継続的に実施してほしい」など前向きな感想が寄せられています。今後も実施していく予定です。

ERG活動(従業員リソースグループ)

ERGとは、従業員による自助グループのこと。

dentsu JapanではさまざまなERGが活動しています。

~多様な個の掛け算とは?~

dentsu Japanでは多様な個性を持つ従業員が生き生きと働いています。

こちらでは、その従業員の働きがいや目標をご紹介。さまざまなバックグラウンドや価値観を持つ従業員の個性が掛け合わされて、dentsu らしいアイデアやソリューションが生み出されています。

みんなが、夢をあきらめずにいられる

私は、NASAで働くことを夢見てアメリカに留学し、卒業後はロケットや宇宙ステーションの開発に携わりました。出産に伴い憧れの仕事から離れることも覚悟しましたが、縁あって柔軟に働ける電通総研に入り、いまでも宇宙に関わっています。航空宇宙産業の製品を支援する現在の仕事は、実は自分でつくりました。出産や育児によって、自分の望むタイミングで行動できないこともあると思いますが、ちょっとわがままに生きても大丈夫ですよ。

がんが与えてくれた気づきを生かす

私はがんの治療中に、これまでマイノリティの方々の気持ちを想像できていなかったことに気づきました。会社ではピアサポートの場があり、精神面でも支えられています。治療で頭髪が抜け、帽子着用を許容してもらえたこともありがたかったです。病気を通して、後悔のない人生を送るには何を大切にしたいのかを常に自問するようになりました。罹患しなければ気づけなかったことを生かし、周囲を笑顔にできるような人になりたいと思います。

みんなへの感謝が原動力に変わる

私は性別移行をした経緯があり、その過程で社内へのカミングアウトがありました。新しい自分になれたとき、当時の部長は「ようやく会えたね」と温かく迎えてくださいました。部員や周りの方々も、名前の変更ができた際には新しい名前で呼んでくださり、戸籍が変わった際にも一緒に喜んでくれました。感謝を忘れず、これからは頂いた恩を返していきたいと思います。

誰もが自分らしさを発揮できる環境

私は軽度外傷性脳損傷と高次脳機能障害があります。障害がある人は、職場環境によって十分に力を発揮できないことがありますが、dentsuは安心して働ける環境が整っていると感じます。私は人事関連システムに携わっており、「これ、エクセルでできない?」などと依頼されるとわくわくします。dentsu Japanの皆さんは多様な強みを持ち、常にアップデートしています。私も自分らしさを生かして、会社と社会に貢献していきたいと思います。

多様性から生まれるチームの実行力

外国人の方が日本国内の企業で働く上では、言語だけではなく、価値観や物事の見方の違いに由来する不安があると思います。dentsuはとにかく「人中心」で、それぞれの多様性が尊重されており、国籍や宗教などに対する差別は許されません。仕事を通して、想像力と多様性に富んだチームの皆さんと同じ目標に向かうことに価値を感じます。さらに協力を深め、グローバル企業としての広報機能をより一層発展させたいです。

過去の経験が自分の強みになる

私は、プロデューサー兼メディカルライターとして働いています。以前は臨床獣医師として勤務していたことから、動物医療の案件で相談を受けることもあり、経験を生かすことができています。中途採用の方は、同様に過去の経験を生かすことができると思います。また、働き方の多様性が尊重されていて、私も子育てをしながら柔軟な働き方をしています。これからも子育てと両立しつつ、ヘルスケアの幅広い領域で楽しく働いていくことが目標です。

人生のターニングポイントに柔軟に対応

夫の海外赴任に帯同するために2021年7月に退社し、赴任終了後の2024年1月に復帰しました(※)。まだ業務と生活の両立で頭がいっぱいですが、これから夢や目標を探していきます。電通には、難題に対してみんなで取り組むチームワークがあります。初めてのイベントを手探りで企画したときには、チームの一体感にわくわくしました。今後、私と同様に休職から戻ってきた人も活躍できる環境づくりをしていきたいと思います。※電通における、配偶者の転勤・転職に伴う退職及び再雇用制度を利用。

育児から得たかけがえのない価値を見失わずに

会社や働く仲間が男性の育児に寄り添うためには、制度や仕組みの実装が必要です。僕は夫婦ともに仕事を休んで育児するのが面白そうだと感じて、約半年間の育休を取りました。その後も、スーパーフレックス勤務と在宅勤務を認めてもらうことで、保育園の送迎や子どもの発熱時などにも柔軟に対応できました。育休は期間限定ですが、夫婦一緒に育児を体験することで得た共通言語は、何十年も先まで通じる価値あるものだと思います。

「B2B2S」DEIをビジネスそして社会変革へつなげる

DEI視点から生まれたビジネスと活動事例

dentsu Japanでは「B2B2S(Business to Business to Society)」という経営方針が掲げられています。かつてないアイデアを生み出し、顧客の事業を通して社会を変革する。DEIは、まさに経営方針と直結しています。従業員自らの意思で立ち上げたビジネスソリューションを紹介します。

マーケティングとDEIをつなぎ合わせる

これまでマーケティングとDEIは真逆の存在と捉えられがちでしたが、それらをどうつなぎ合わせるかが問われています。dentsu DEI innovationsでは、dentsu Japanの私たち自身が多様性課題について学び、あらゆる企業の成長とインクルーシブな社会の実現を結びつけていく力となることをミッションにしています。

新たなマーケティング概念の「インクルーシブ・マーケティング」始め、ユニバーサルデザインフォント「みんなの文字」の開発や、発達に特性のある子どもとその保護者の意識のギャップを可視化したカード「GAP MIKKE」など、さまざまな事例が生まれています。

女性だけではなく、誰もが生きやすい世界に

フェムテックのさらなる社会普及・浸透のためには、実際の当事者が抱える課題を捉えること。妊活、更年期障害、生理といったことだけでなく、まだ知られていない課題もあります。加えて、その課題をみんなが共感できる形で世に出していくこと。これらを、dentsuと顧客企業、メディアなどパートナーの力を結集して解決していきます。

これまでの事例は、子宮内の細菌叢の状態を調べる子宮内フローラチェックキットのコンセプト開発やデザイン。小学生向け新聞での性教育プロジェクト。女性の鉄分不足解消を目指した鉄プロダクトの開発など。女性が実力を発揮しやすい環境が実現すれば、より公平な目で良質なプロダクトやサービスが社会に提供されていくと考えています。

障害者と健常者の間をつなぐソリューション

VISIONGRAMは視覚障害がある人の、一人ひとり異なる「見え方」を可視化するツールです。視力や視野の検査データを統合して、見え方を再現したビジュアルフィルターを生成。見え方を共有することで、障害がある人と健常者がもっとわかりあえる社会を目指します。VISIONGRAMは、医療や教育の領域で可能性が広がっています。医師が使えば、患者や患者の家族に、わかりやすく見え方を伝えることができます。盲学校の先生が使えば、生徒の見えている世界が個別にわかることで、より質の高い教育につながります。またスポーツ領域でも、視覚障害があるスポーツ選手の強化や、パラスポーツの観戦体験向上に活用することができます。

視覚障害がある人がスポーツ観戦を楽しむきっかけに

視覚障害を持つ方は、スポーツ観戦に出かけても状況がわからず、一緒に見えている人にも聞きづらい。だから現地観戦に行くのは気が引ける。そんな声をきっかけに開発されたのが、Voice Watch。AIが、リアルタイムでスポーツを実況してくれるシステムです。モータースポーツでは、ラップ数や順位だけではなく、過去のレースや選手の情報なども踏まえて、多言語で実況してくれます。

また、子どもの運動会も実況。視覚障害がある人が運動会に行っても、同じように子どもを応援している他の親に、自分の子どものことを聞きづらい。Voice Watchがあれば、視覚障害のある親も実況を聴き応援することができます。スポーツ観戦の情報格差がなくなり、スポーツをみんなが一緒に楽しめる社会を目指しています。

農業で地域のインクルージョンを推進

せたそらは、東京都世田谷区から受託している事業で、障害がある方たちが自分らしく、地域の方々と交流しながら暮らすことができるための取り組みです。dentsu Japan各社が障害のある方たちを雇用して農園を運営し、野菜を育てて売る。また、地域の福祉施設に通う障害の重い方たちにも農作業体験会を実施したり、農園で採れた野菜の加工や農園の管理を地域の福祉施設に依頼したりするなど、障害のある方の生活向上を目的とする側面もあります。

地域との交流が生まれることで、多くの人が障害に関心を持つようになりました。また、就労を諦めていた人たちが自信を持って働けるようになり、家族や支援者から変化を喜ぶ声も聞こえています。

障害がある子どもと、親の希望をつくる

特別支援学校の生徒たちの多くは、体力がない、あるいは身体が動かしづらいといった理由から、生活のほとんどを自宅と学校だけで過ごしています。彼ら彼女らが楽しみにできるようなイベントを開催したい。その活躍する姿を保護者の方に見てもらいたい。IncluFESは、そんな想いから立ち上がりました。2023年より年1回で開催しています。

都内の特別支援学校の生徒たちがハンドサッカー(東京都の肢体不自由特別支援学校で生まれた競技)をプレー。それぞれ精一杯にプレーしてゴールを決めたときなどは、会場全体から大きな歓声が上がります。ほかにもデジタルテクノロジーを使ったサイバーボッチャの体験や、パラアスリートのトークなどを展開。将来的には、障害のある子みなに知られ、そうでない子たちにも親しまれるような、多くの子どもたちが遊びに来るイベントとなることを目指しています。

みんながヒーローになれるスポーツをつくる

従業員のアイデアがきっかけとなり発足した一般社団法人世界ゆるスポーツ協会は、性別、年齢、障害の有無、運動神経などに関係なく全員が楽しめるスポーツをつくっています。これまでに120以上のスポーツが生まれ、25万人以上が体験しています。「この人にヒーローになってほしい」と決めて、その人が世界チャンピオンになれるようなスポーツを考えます。

指の代わりに「トントン」と声を出して力士を動かす「トントンボイス相撲」は、高齢者の喉のリハビリから生まれました。500歩歩くと退場になってしまう「500歩サッカー」は、心臓が弱くて長く走れない子どもをヒーローにするためのスポーツです。オーダーメイドのスポーツは、まだまだ増えていきます。

当事者と非当事者のすれ違いをなくしたい

LGBTQ+に対する理解を促進しようと、まずは当事者の割合を知ってもらうために調査を始めました。調査結果はおもにメディア、次いで自治体や研究機関で活用され、さらに顧客の商品・サービス開発、中学校から大学での探求学習で用いられることもあります。

これまでに5回調査を実施していますが、LGBTQ+の認知率は伸びているものの、当事者の不安や生きづらさに関する項目の数値はほとんど変わっていませんでした。また、当事者と非当事者それぞれに歩み寄りたい気持ちもある一方で、お互いに遠慮と配慮をし合っていることも分かってきました。そのすれ違いがなくなるきっかけをつくるチャレンジとなりました。

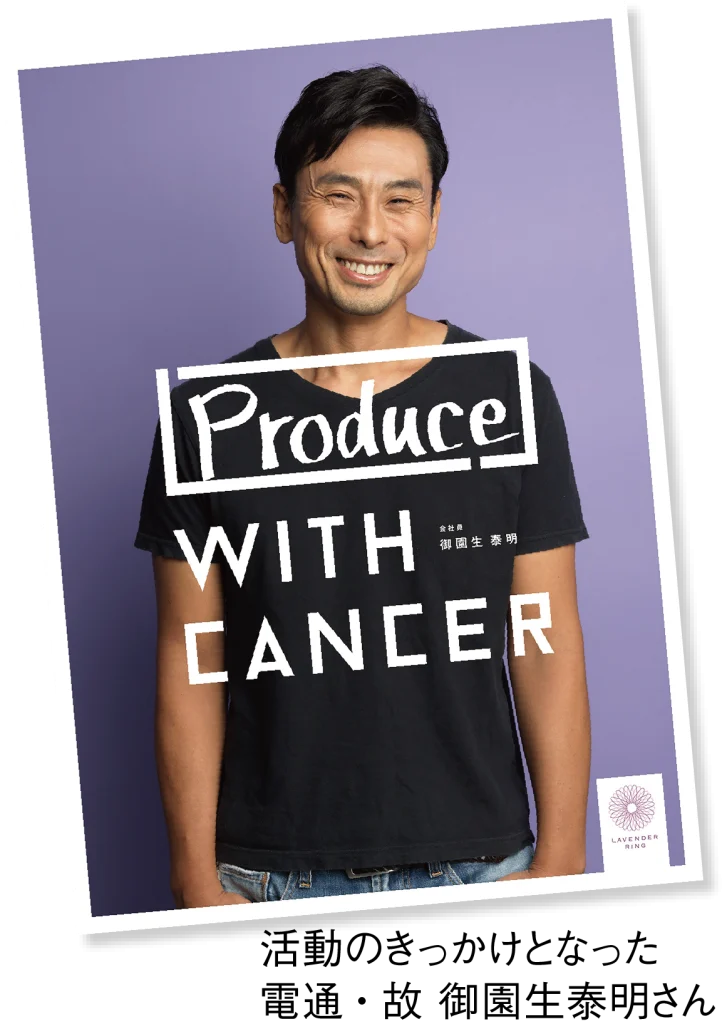

「仲間のサポート」から始まった活動

「すべてのがんサバイバーに笑顔を」をミッションに活動をしています。がん罹患経験者の方をゲストに、メイクとヘアスタイリングをして、フォトグラファーが撮影。写真に「自分が大事にしていること」を添えて、世界に一枚だけのポスターができあがります。

また、参加者にインタビューを行い、3分程度の動画を作成。これまでに計30回、7つの国・地域で展開しています。参加者の方からは、「前向きになれた」「自分の笑顔が輝いていた」といったコメントをいただいています。活動のきっかけは、ひとりの従業員のがん罹患でした。部員みんなのサポートから始まり、より社会的な活動にしようという思いで広がっていきました。